|

Lapis Philosophorum from Tale(s) magazine on Vimeo.

Orphanus sum, solus tamen ubique reperior, unus sum sed mihi contrarius, iuvenis et senex simul, nec patrem nec matrem novi, quia levandus sum e profundo ad instar piscis, seu delabor a coelo quasi calculus albus, nemoribus montibusque inerro, in penitissimo autem hominem delitesco, mortalis in unumquodque caput, non tamen tangor temporum mutatione.

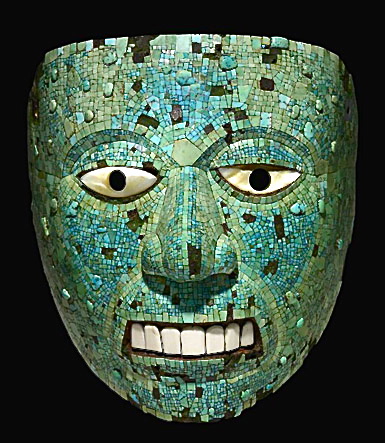

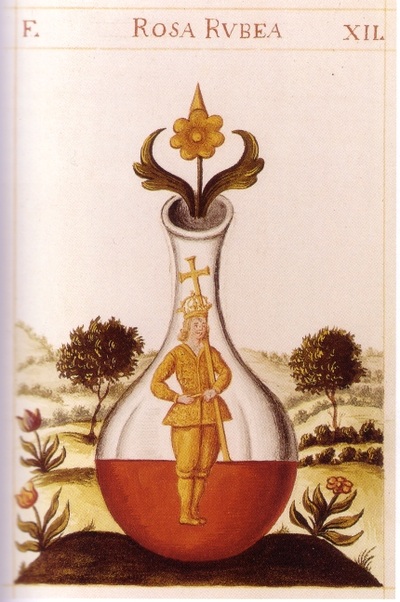

Ich bin ein Waise, allein; dennoch werde ich überall gefunden - Ich bin Einer, aber mir selber entgegengesetzt. Ich bin Jüngling und Greis zugleich. Ich habe wede Vater noch Mutter gekannt, weil man mich wie einen Fisch aus der Tiefe herausnehmen muss. Oder weil ich wie ein weisser Stein vom Himmel falle. In Wäldern und Bergen streife ich umher, aber ich bin verborgen im innersten Menschen. Sterblich bin ich für jedermann, dennoch werde ich nicht berührt vom Wechsel der Zeiten. I am an orphan, alone yet encountered everywhere, single yet opposed to myself, young and old at the same time, neither father nor mother did I know, for I am to be raised from the depth in likeness of the Fish, or I descend from heaven like the White Stone, through groves and mountains do I wander, yet I hide in innermost man, am mortal within every single head, and still am not touched by the changing of the seasons. ‘‘Eripitur persona manet res,, ‘‘Si strappa la maschera rimane la realtà,, La maschera permette di nascondere o modificare il volto ed è in grado di operare una trasformazione interiore in chi la indossa. Essa è infatti in grado di occultare l‘ immagine identitaria attraverso la quale ci definiamo e ci riconosciamo e attraverso la quale gli altri ci riconoscono, permettendoci di accedere -seppur per un tempo limitato- ad un‘ immagine nuova, quindi ad un identità diversa. Da sempre la maschera rappresenta un mezzo per sintonizzarsi e partecipare attivamente e consapevolmente alla forza soprannaturale di dèi, demoni, antenati o spiriti archetipici, durante rituali religiosi, scontri bellici, feste pagane e spettacoli, al fine di utilizzare tale forza a benefico dell‘ individuo e/o della comunità. Indossare una maschera permette di neutralizzare la propria individualità e la propria riconoscibilità, nonché di mantenere la propria immagine sociale-morale integra durante la pratica di attività socialmente considerate inaccettabili (si pensi per esempio alla figura del boia incappucciato, agli adepti di certe associazioni segrete, ad attività illecite come furti ed aggressioni, a certe pratiche esibizionistiche di tipo sessuale) in questi casi la maschera funziona da ponte tra ciò che si desidera fare e ciò che gli altri ritengono accettabile o non-accettabile. Obbligare qualcuno ad indossare una maschera significa umiliarlo, obbligandolo a trascendere la propria immagine identitaria a favore di una ridicola e grottesca: si pensi alla Schandmaske (maschera della vergogna) e al cappello con le orecchie d‘ asino imposti come strumento di pubblica umiliazione a delinquenti e studenti poco meritevoli. Analogamente smascherare qualcuno significa rivelare pubblicamente la sua vera identità e la sua tendenza all‘ inganno e alla menzogna. Indossare una maschera, materiale o immateriale, implica necessariamente il desiderio più o meno consapevole e più o meno intenso di essere una persona diversa da quella che siamo. Alla maschera possiamo affidare il compito di proteggere, come uno scudo, la nostra vulnerabilità, oppure di amplificare esteriormente caratteristiche interiori poco sviluppate (pensiamo alle pelli di animali selvatici nelle divise dei Signifer romani). Di fatto la maschera fa da ponte tra noi e gli altri, tra l‘ immagine che abbiamo di noi e l‘ immagine che vorremmo gli altri abbiano di noi. "Noi siamo ciò che fingiamo di essere, quindi dobbiamo essere attenti a ciò che fingiamo di essere." (Kurt Vonnegut) una nota interessante: il sostantivo persona in latino indicava la maschera di legno portata dagli attori nell‘ antica Grecia la cui funzione era quella di amplificare il suono della voce (per-sonàr) oltre che di esagerare i tratti del volto in modo che il personaggio potesse essere facilmente percepito e riconosciuto, a distanza, dal pubblico. Fai clic qui per effettuare modifiche.

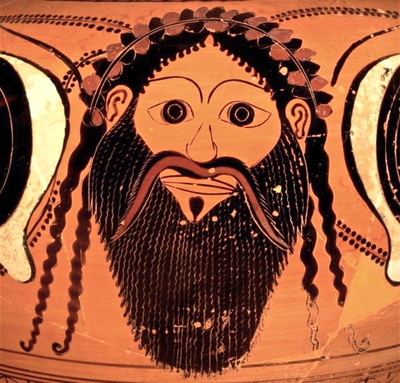

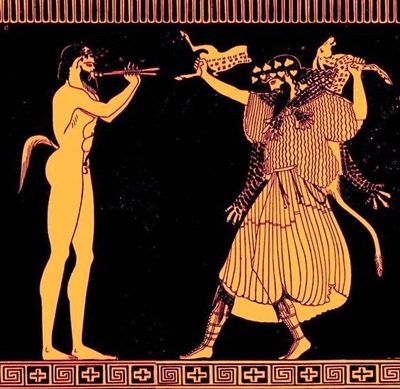

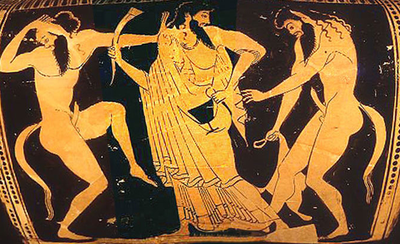

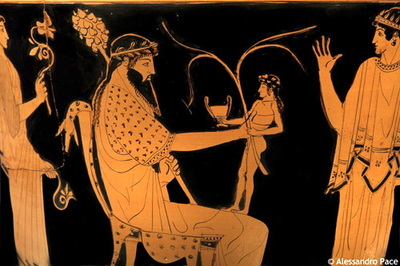

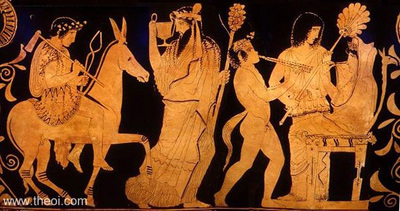

''Il regno di Dioniso (Bacco per i Romani) si estende a tutta la natura, soprattutto al suo liquido fertile e seminale: la linfa che scorre negli alberi, il sangue che pulsa nelle vene, il fuoco liquido dell‘ uva, le stagioni della natura, misteriose e incontrollabili con i loro corsi e ricorsi''. (Ph. Mayerson) ''(...) era connesso, inoltre, all’umidità e all’acqua. Rappresentava l’energia vitale della natura (dỳnamis) e chi lo venerava ne acquisiva il suo furore (enthousiasmòs o manìa), inteso non come follia, ma come benefico stato d’invasamento divino. Questa vitalità prorompente aveva, però, il suo rovescio: Dioniso era anche il dio della trasformazione, della metamorfosi, del ciclo morte/rinascita''. (Filippo Sciacca) L‘ archetipo Dioniso apparentemente suscita impulsi intensamente contraddittori, personalmente credo possa essere dovuto al fatto che i processi enantiodromici siano estremamente rapidi, quindi poco assimilati (tendenzialmente vissuti in superficie) e proprio in virtù della loro rapidità (se ci immaginiamo le dinamiche psichiche con un andamento torico) nelle loro polarità esterme si manifestano con grande veemenza a discapito, appunto, dei passaggi intermedi: estasi e terrore, vitalità infinita e distruzione violenta, euforia e depressione, estremo entusiasmo e totale disinteresse (in ambito psichiatrico, tanto per intenderci, parlerebbero di ciclotimía). ‘‘Dioniso era un dio adulto che moriva, un dio che trascorreva un certo tempo nell‘ oltretomba, un dio neonato,, J. S. Bolen Un uomo che abbia Dioniso come archetipo dominante, potrebbe rischiare di identificarsi troppo col fanciullo divino e trovare difficile l‘ adattamento al mondo e ai suoi costumi ordinari. L‘ archetipo del fanciullo divino rischia poi di trasformarsi, nella vita concreta, nell‘ archetipo pop dell' eterno adolescente (puer aeternus) caratterizzato dall' incapacità di prendersi delle responsabilità individuali e collettive, dalla presenza di un Io dilatato e poco concreto, dal risentimento per il mancato riconoscimento delle sue pseudo qualità-speciali nonché dall' inaffidabilità relazionale (sia in ambito sentimentale che professionale). ‘‘Se l‘ archetipo del fanciullo divino viene rimosso, il rischio sarà quello di trovarsi di fronte alla sensazione di condurre un' esistenza priva di significato, poco autentica,, (J. S. Bolen) Per crescere psicologicamente, l‘ uomo Dioniso dovrebbe lasciarsi alle spalle l‘ identificazione con il fanciullo divino e con l‘ eterno adolescente e diventare l‘ eroe del proprio mito. Ora, come sappiamo, eroi si diventa (anche) attraverso il viaggio iniziatico. Il viaggio iniziatico dovrebbe condurre il nostro Dioniso nelle profondità del mondo ctonio, nel regno dei morti, nel punto più oscuro dell' utero della Magna Mater dove domina il nero e dove le indefinite mostruosità inconsce minacciano l‘ integrità dell' Io. Dioniso dovrebbe affrontare attivamente i pericoli di quel mondo e riemergere con un Io intatto e rafforzato (secondo la mia umile esperienza, non di rado il processo di riemersione inizia tra marzo e aprile). Nel mito ufficiale, l' ultima impresa di Dioniso prima di salire sull' Olimpo fu proprio quella di tuffarsi nel regno di Ade attraverso l‘ accesso di uno stagno senza fondo della palude di Lerna, recuperare dal regno di Ade la madre Semele (morta quando lui era ancora un feto), di condurla dapprima sulla terra e poi sull‘ Olimpo rendendola immortale. La lettura in chiave psicologica di questa impresa può essere vista come la separazione della madre personale dalla Magna Mater, nonché il superamento della paura dell‘ inconscio e del polo divorante del femminile. Quando il nostro eroe riuscirà a liberare la madre personale ( e quindi la donna, compagna, amante (…)personale, nonché la propria Anima, dalla dimensione archetipica della Magna Mater, il suo Io adolescente diverrà un Io eroico, ovvero adulto. Il mito di Dioniso è caratterizzato da un lungo peregrinare (Egitto, India, Asia Minore, Ellesponto, Tracia, Grecia) ovunque andava insegnava la coltivazione della vite. Era un dio perseguitato e disprezzato in quanto capace di allontanare le donne dal telaio e dal focolare per condurle in zone selvagge (fisicamente e psichicamente) coinvolgendole in esperienze orgiastiche estatiche. Era, dea del matrimonio, era sua nemica mortale tanto che secondo una tradizione insinuò in lui la follia. Violenza e follia accompagnano il mito di Dioniso, tanto nel mito quanto nella vita psichica degli uomini egli se ne serve per punire chi lo respinge (vedi re Licurgo oppure le figlie del re Preto e del re Minia; vedi anche tutte le problematiche relative al diniego dell' ombra). Nel mito, Dioniso sarà purificato dalle sue azioni violente ed omicide da Rea/Cibele, dalla quale riceverà l' insegnamento e gli strumenti dei riti di iniziazione, diventando così il sacerdote della Grande Dea. Questo aspetto redento e mistico dell‘ archetipo di Dioniso è riscontrabile negli individui che posseggono doti sciamaniche (e quindi una psiche androgina) e medianiche (ovvero di mediazione tra i mondi). Il viaggio iniziatico di Dioniso nell‘ Ade, versione ‘‘anime‘‘: L‘ uomo dominato dall‘ archetipo di Dioniso può essere considerato dagli altri troppo artista, troppo femminile, troppo mistico, troppo contro-cultura, troppo pericoloso, troppo affascinante, troppo attraente.

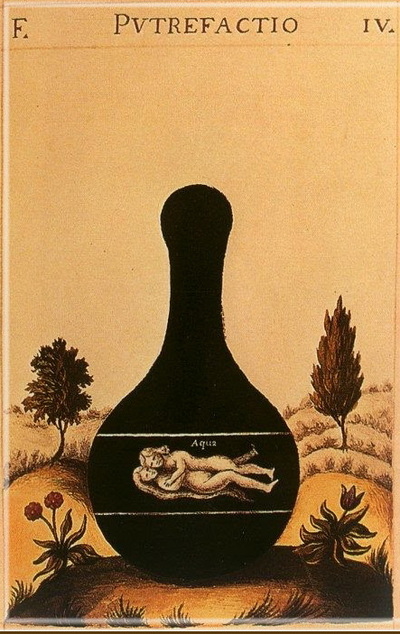

‘‘L‘ uomo Dioniso sconvolge la vita ordinaria, rendendo la vita difficile ed invivibile anche a sé stesso.,,(J. S. Bolen). Lo straordinario coinvolgimento del corpo nella vita dell' uomo ad archetipo dionisiaco dominante, puó da un lato rappresentare un' esperienza estremamente positiva (pensiamo alla danza e all‘ amore), dall' altro presentare sintomi negativi di natura psicosomatica: per esempio ipocondria (l‘ attenzione e la percezione del proprio corpo sono molto forti), cecità, paralisi isterica. Anche lo sviluppo di dipendenze (droghe, alchool, sesso) possono essere dei problemi con i quali l‘ uomo Dionisio deve fare i conti. La vita famigliare con un uomo Dioniso può essere molto difficile, sia che si tratti di nostro padre, di nostro fratello, di nostro marito più semplice se si tratta di nostro figlio e presentiamo caratteristiche archetipiche complementari. Innanzitutto perché da buon ‘‘fanciullo divino‘‘ dall‘ ego inflato pretenderà costante attenzione ed adorazione ignorando completamente i bisogni altrui o considerandoli meno urgenti dei propri (va da sé che averlo come padre non sia proprio la cosa più auspicabile); la fedeltà (trasversalmente intesa), la costanza e l‘ affidabilità (anche intellettuale) non appartengono al mondo di Dioniso, con tutte le intuibili conseguenze a livello relazionale. La vita relazionale extra-famigliare con un uomo-Dioniso (averlo come amico o come amante) può essere invece un' esperienza molto stimolante, liberatoria, divertente e sensuale. L‘ uomo Dioniso è -paradossalmente- in grado di sviluppare amicizie anche molto profonde con uomini che presentino archetipi complementari (Ermes, Efesto, Apollo). Una persona potrà abbracciare questo archetipo senza rimuoverlo, senza impazzire, senza commettere violenze o sviluppare dipendenze, senza essere respinto dalle persone ‘‘‘‘normali‘‘‘‘ soltanto sviluppando un Io osservante che accetta qualsiasi pensiero, qualsiasi fantasia, qualsiasi passione, senza giudizio e vergogna e senza agirle. (J. S. Bolen). ''dare testimonianza della dimensione dionisiaca significa riconoscere e apprezzare quel luogo di dolore e di morte che è la vita, e sopportare l‘ intero percorso dalla morte alla vita e dal dolore all‘ estasi, ivi compresa la ferita con cui veniamo partoriti dal tedio incolore di un ottuso conformismo alle aspettative culturali e familiari,, Tom Moore, Saggi sul Puer Il nero è il colore più assoluto ed integrale; rimanda all‘ inesprimibilità dell' assoluto metafisico, al mistero, alla radice ignota di ogni potenza, al buio dei luoghi di germinazione e (ri)generazione (si pensi alle tenebre dei miti di creazione, alla fase alchemica della Nigredo, alla notte). È il colore dell' ombra dell' indistinto primordiale, del nulla. Il nero inghiotte, mescola ed indifferenzia, digerisce, trasforma.

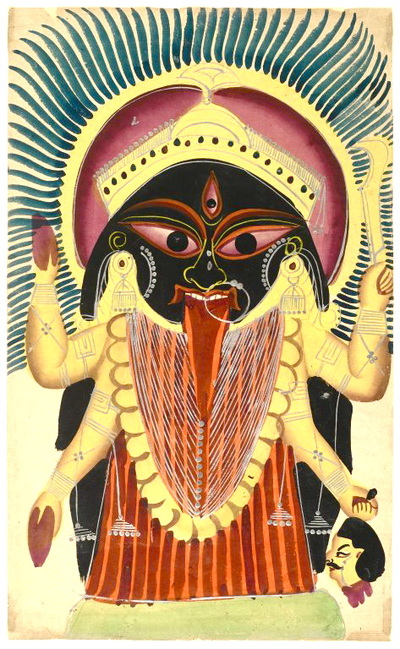

In naturale contrapposizione col bianco, per la psicologia del profondo rappresenta la ‘‘completa assenza di di coscienza, affondare nell' oscurità, nel lutto, nel buio. In Europa ha di solito un significato negativo (…) L‘ uomo nero, la casa buia, il serpente oscuro: tutti elementi cupi che, per esempio nei sogni, possono esprimere l' assenza di speranza,, (E. Aeppli 1943) Alle divinità ctonie venivano di solito offerti animali nerissimi e, analogamente, in età moderna, al diavolo e ai demoni veniva offerto in sacrificio un gallo nero oppure un caprone dello stesso colore. L' ''armata selvaggia'' è costituita da cavalli neri, e il diavolo stesso è più spesso nero che rosso, i riti satanici che scherniscono Dio vengono notoriamente definite ‘‘messe nere,,. Lo spazzacamino (una delle tante declinazioni del mito popolare dell' uomo nero) a prima vista richiama una figura diabolica, ma nel suo più completo capovolgimento di senso, finisce anche per acquisire il valore simbolico di portafortuna. Il nero è stato anche inteso come negazione della vanità e dello sfarzo (abiti monacali e sacerdotali, abiti di lutto); il nero del lutto e della penitenza è contemporaneamente la promessa della futura resurrezione, nel corso della quale si trasforma prima in grigio, poi in bianco (luce, albedo); il nero è anche il colore di molte divinità terrifiche una su tutte Mahkala letteralmente ''il grande nero''. Nera è la dea Kali che incarna al contempo il mutamento radicale, la dissoluzione e la distruzione del creato, nonché la vitalità potente del principio femminile. Misterioso e assai diffuso in Europa era -ed è- il pellegrinaggio alle ‘‘Madonne nere,,, il loro culto, probabilmente legato alla fecondità, pare provenisse dall' Oriente e fosse legato agli aspetti d' ombra di Ecate (luna nera). Nall‘ immaginario popolare possiamo trovare frequenti immagini riferite al nero e ai suoi significanti intrinsechi appena descritti: buco nero, uomo nero, umore nero, oro nero, vedere nero, giorno nero, lavoro nero ... L'etimologia della parola blu si ricollega al francone blao che deriva a sua volta dal latino blavus (sbiadito).

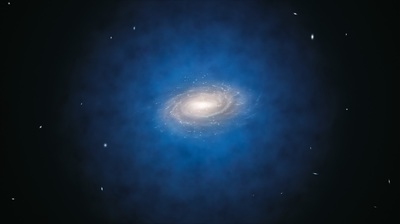

Il blu rimanda all' immaterialità del cielo e quindi al principio maschile di Urano in tutte le sue manifestazioni; ma è anche associato al mare e alle sue profondità, quindi all' archetipo maschile di Nettuno-Poseidon. Man mano che ci si allontana dalla terra, addentrandosi tanto nelle profondità degli oceani, quanto nella profondità dell' universo (regni ultraterreni e infiniti) il blu tende a raggiungere il colore nero delle tenebre e dell‘ unione col tutto. L' alchimia inserisce il blu tra il nero ed il bianco, cioè fra la Nigredo e l’ Albedo, per indicare la condizione in cui si cerca la verità, ma non si è ancora superata l'opaca densità del nero. Tra i colori è quello che tradizionalmente simboleggia tutto ciò che è spirituale. In contrasto col rosso, il blu appare freddo e dispone l' animo dell' uomo alla meditazione. La psicologia del profondo tende ad associarlo ad un ''rilassamento psichico, ad una moderata, lieve e superiore configurazione della vita,,(Aeppli) Nel test dei colori di Lüscher, chi dà la preferenza al blu, esprime bisogno di quiete e serenità emotiva. Gerd Heinz-Mohr ce lo descrive così: ‘‘il blu è il colore più profondo e più immateriale, l‘ intermediario della verità, la trasparenza del vuoto presente nell‘ aria, nell' acqua, nel cristallo e nel diamante. Per questo motivo il blu è il colore del firmamento. Zeus e Jahwè poggiano i loro piedi sul blu,,. In molte culture si crede gli amuleti azzurri o blu abbiano funzione apotropaica (si pensi all‘ occhio di Allah, alla mano di Fatima, agli scarbei turchesi egiziani). Il mantello di Odino e quello della Vergina Maria sono blu; nell' antica mitologia indù, Vishnu e Krishna sono colorati di blu e Gesù pedagogo è vestito con un abito blu; il blu è associato, nell' antico Egitto, al dio dei venti Amon e alla dea della volta celeste Nut. Nell‘ immaginario popolare fiabesco possiamo trovare il blu declinato nelle figure del principe azzurro, della fata turchina, di Barbablu. “Ti è stato ricordato che il migliore vince e che devi desiderare di essere il migliore. Per vincere, occorre conformarsi, correre sulla pista che porta al trionfo. Tu hai finito con il credere che solo le lodi e i complimenti contano, e i buoni voti. Hai eseguito il disegno che speravi sarebbe stato apprezzato. Farlo non ti ha procurato alcun piacere, ma del resto ti è stato detto che non dovevi provarne, perché nessuno ne prova, perché solo permane l’angoscia del risultato. Non sempre ci sei riuscito. Questo ti ha fatto credere di non essere tra i migliori. Allora hai invidiato – un po’ – chi otteneva ottimi risultati. In questa corsa al successo, hai scordato la serenità. Sei diventato talmente dipendente da coloro che ti giudicano, da non riuscire più nemmeno ad immaginare un’azione senza un risultato misurabile. (...). Poiché si è fatto di te un consumatore, tu credi che occorra innovare, cambiare, sperimentare svariate esperienze. Ti è stata inculcata l’idea che “ripetere” significhi “noia” e che quindi occorra passare da una cosa all’altra, non soffermandosi mai su nessuna. Ti è stato insegnato a sfiorare tutte le cose e ti vergogneresti ad ignorarne una, ad aver perso ciò che gli altri invece hanno provato tra le mille proposte alla moda (…). Eri così anche tu quando sei approdato al closlieu. Decisamente a disagio, completamente insicuro, senza paletti. Non trovavi il sentiero da seguire. La libertà ti spaventava”.

Arno Stern (''felice come un bambino che dipinge '' Armando 2006) L‘ acqua è presente in molti miti di creazione come elemento preesistente e primordiale, sorgente di ogni forma di vita.

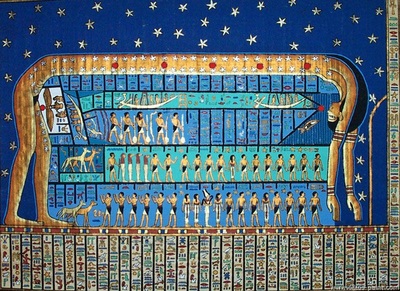

‘‘ La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque,, Gen.2 ‘‘ L‘ acqua è l‘ origine di tutte le cose‘‘ Talete VI sec. a.C. Per gli antichi Egizi in principio vi erano solo le acque, Nun, l'abisso primigenio, dal quale emersero, secondo diverse tradizioni: Meheturet (la giovenca celeste) portando il disco del sole tra sue corna e Tatenen. Secondo alcuni testi delle prime Upanishad nel principio questo mondo era solo acqua dal quale nacque il divino potere Brahman da cui ebbe orihgine Prajapati (il signore del creato); e ancora: ‘‘nel principio esisteva solo Atman (anima) essa ebbe origine dall‘ austerità delle acque, maturò su di esse e diede vita ad una forma simile ad un uovo il quale aprendosi mostrò una metà d‘ oro (cielo) ed una metà d‘ argento (terra) da qui la dualizzazione dell‘ universo (rama-rupa),, (fonte: Le Upanishad, la Gita e la Bibbia, Geoffrey Parrinder) L‘ acqua è anche un elemento di dissoluzione, di annegamento e di rinnovamento. Il mitolgema del diluvio universale è di solito mirato all' interruzione dei cicli più antichi della creazione per annientare, per ripulire la terra da forme di vita non gradite agli dèi (nel racconto biblico e puranico, nella mitologia greca e babilonese). La funzione purificatrice dell‘ acqua (da peccato, sfortune e maledizioni) è fondamentale nei rituali di benedizione, nel rituale del bagno e del bagno battesimale diffusi in molte culture (nel cristianesimo, nell‘ induismo, nelle tradizioni dell' antico Messico, dell‘ antico Egitto -culto tardoantico di Iside- , nell‘ antica Grecia -Misteri Eleusini-...). Nelle acque del mare occidentale tutte le sere si immerge il Sole allo scopo di riscaldare durante la notte il regno dei morti: l' acqua è spesso associata all‘ aldilà (rio abajo rio, i cinque fiumi dell‘ Ade ...); Nella tradizione esoterica europea l‘ acqua di sorgente (che scaturisce dalla terra, dal basso) viene impiegata durante gli esorcismi di divinità ctonie (sottarranee) e demoni, mentre l‘ acqua piovana (che scende dall‘ alto) viene utilizzata per evocare spiriti celesti. Il polo positivo della dimensione simbolica dell‘ acqua comprende la vitalità, la fertilità essa cade dal cielo sotto forma di pioggia, disseta, pulisce, irriga e rende florida la natura. il polo negativo -opposto e complementare a quello positivo- allude invece allo scorrere occulto e sotterraneo, all‘ annegamento, all' affondamento, alla dispersione, all‘ inondazione, alla putrefazione, al declino. Un altro aspetto simbolico molto interessante dell' acqua è quello legato alla ciclicità (dal basso verso l‘ alto e viceversa) nonché quello legato alla continua trasformazione (la troviamo in forma liquida, solida, semisolida, gassosa). Nella dimensione psicologica l‘ acqua, popolata da esseri misteriosi e inafferrabili (pesci, ma anche ninfe, divinità, mostri, spiriti...), è simbolo degli strati profondi e inafferrabili della personalità. Essa, all‘ apparenza trasparente, riempie e occulta alla vista dell‘ uomo gli abissi della terra, restituendo, attraverso la sua superficie riflettente, immagini bizzarre, ora perfettamente speculari, ora mutevoli ed ingannevoli. Per C. G. Jung l' acqua era un‘ efficace metafora dell‘ inconscio. Nello studio dei simboli connesso alla psicologia del profondo all‘ acqua viene attribuita estrema importanza: è un elemento indispensabile alla vita ma non nutre, è simbolo fondamentale di ogni energia inconscia e pertanto è anche pericolosa quando si presenta travalicando gli argini che le sono propri (psicosi). "La gente mette volentieri statue di nanetti in giardino, sotto piante e alberelli, in aiuole fiorite e vi pone accanto qualcos'altro, un animaletto, un coniglio o personaggi di fiabe e leggende. Sembra un altare. Assomiglia molto ad un angolo di raccoglimento con un crocifisso o un Budda. L'unica differenza è che qui sono situati all'aperto. Non tutti li hanno, solo qualcuno. Se si domanda loro il motivo non sanno cosa rispondere. Secondo la teoria che ho elaborato il nanetto da giardino rappresenta una specie di divinità minore, un dio di tempi antichissimi, ora tramontati, distrutti forse dal monoteismo. Il nanetto da giardino è l'incarnazione della cattiva coscienza dell'uomo nei confronti della natura. Quando la gente ha la sensazione di commettere dei torti nei confronti della natura, mette un nanetto in giardino quasi fosse un gesto di riparazione. E' piccolo perché erba e fiori sono piccoli, è più piccolo per poter parlare meglio con le lumache, con gli animali e con le piante. E' sempre lì, con il vento, la pioggia e il sole. Noi non ne siamo più capaci. (...) Sì, è un simbolo delle fiabe. Gli uomini non possono vivere senza sogni. Il nanetto è un simbolo del diritto dell‘ uomo a sognare. Egli sogna ciò che la gente a volte non ha più il tempo di sognare. Gli architetti lo detestano. Per un architetto razionalista il nanetto da giardino è il peggior nemico. Il peggio che si possa fare a un architetto è invitarlo a pranzo e mettergli un nanetto sul tavolo. I vampiri si scacciano con il crocifisso e l'aglio, gli architetti con i nani da giardino."

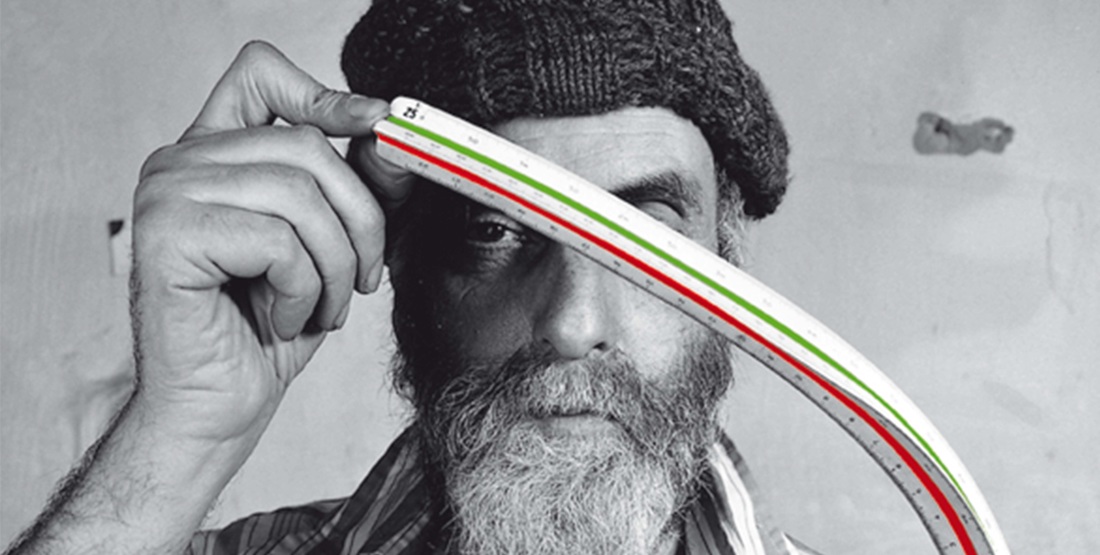

'‘Forse i tedeschi non ne potevano più del Romanticismo, per questo hanno fondato la scuola del Bauhaus che ne ha fatto piazza pulita. Può darsi che il romanticismo abbia affinità col kitsch, ma che importa? La mancanza di romanticismo rende la vita insopportabile, ma fa più effetto dire kitsch. La gente non considera affatto kitsch il proprio desiderio di romanticismo. Sono gli intellettuali dogmatici, negativi che vogliono suscitare nella gente sensi di colpa per qualcosa che é del tutto naturale e positivo. Questo gruppetto di teorici ha indottrinato la gente come conigli da laboratorio per compiere i propri assurdi esperimenti pedagogici.,, F. Hundertwasser La linea retta è di natura aliena all‘ uomo, alla vita, all‘ intero creato. La linea retta è portatrice di morte.

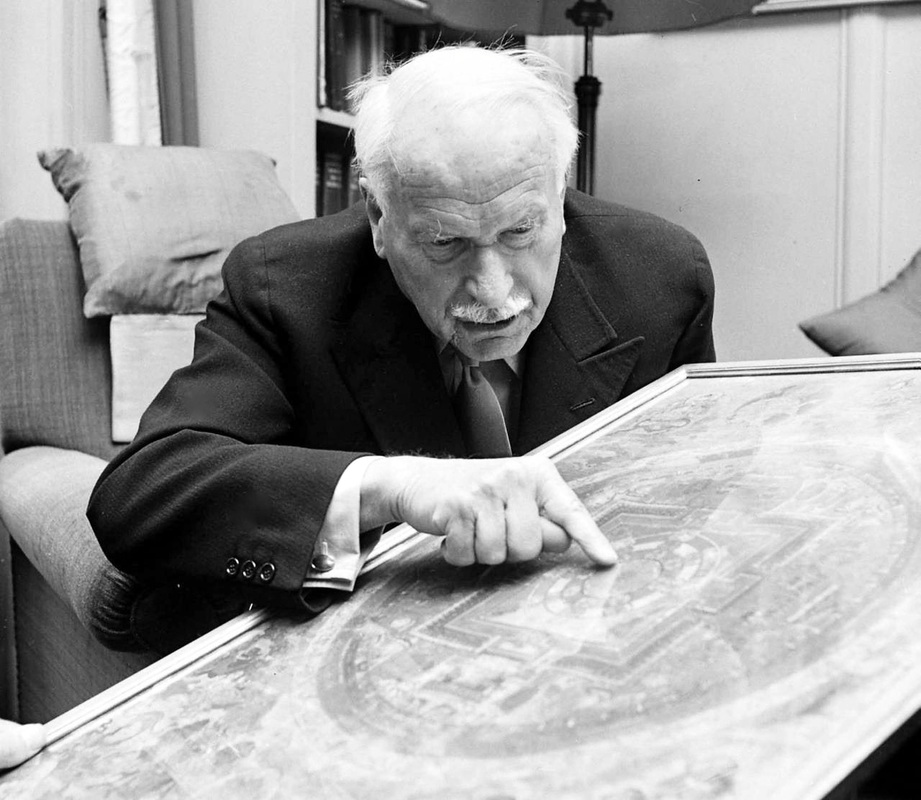

'' (...) Tornando a Loos, è chiaro che l' ornamentazione generalizata era un' invenzione, ma non un crimine. Eliminandola le case non divennero per questo più decorose. Loos avrebbe dovuto sostituire lo sterile ornamento con qualcosa di di vitale, ma non lo fece. Esaltò la linea retta, l‘ uniformitá e le superifici lisce. Ora abbiamo le superfici lisce. Sul liscio tutto scivola. Anche il buon Dio cade. Poiché la linea retta è sacrilega. La linea retta è l‘ unica linea sterile. L‘ unica in cui l‘ uomo non può riconoscersi a immagine di Dio. La linea retta è davvero uno strumento del demonio. Chi se ne serva concorre alla decadenza dell‘ umanità. ‘‘La ligne droite conduit à la perte de l‘ humanité,,. Come sarà questo declino? Ne abbiamo già un‘ anticipazione: in ogni caseggiato a New York vi sono da dieci a venti psichiatri. Le cliniche, dove i malati mentali non possono guarire perché esse stesse sono costruite secondo i criteri di Loos, sono stracolme.,, Manifesto per il boicottaggio dell‘ architettura 1968, F. Hundertwasser '' (...) Zurück zu Loos. Natürlich stimmt es, daß die schablonierten Ornamente Lüge waren. Verbrechen waren sie nicht. Durch die Abnahme der Ornamente wurden aber die Häuser nicht ehrlicher. Loos hätte das sterile Ornament durch lebendes Wachstum ersetzen sollen. Das tat er nicht. Er pries die gerade Linie, das Gleiche und das Glatte. Nun, jetzt haben wir das Glatte. Auf dem Glatten rutscht alles aus. Auch der liebe Gott fällt hin. Denn die gerade Linie ist gottlos. Die gerade Linie ist die einzige unschöpferische Linie. Die einzige Linie, die dem Menschen als Ebenbild Gottes nicht entspricht. Die gerade Linie ist ein wahres Werkzeug des Teufels. Wer sich ihrer bedient, hilft mit am Untergang der Menschheit. La ligne droite conduit à la perte de l’humanité. Wie wird der Untergang sein? Einen Vorgeschmack haben wir schon: In jedem Wohnblock in New York zehn bis zwanzig Psychiater. Die Kliniken überfüllt, wo die Irren nicht gesund werden können, weil die Kliniken auch nach Loos gebaut worden sind. Die Krankheiten der Menschen, die in den sterilen Gemeindebauten interniert sind, gedeihen in der tödlichen Eintönigkeit. Es kommen Ausschläge, Geschwüre, Krebs und seltsame Todesarten. Genesung ist in diesen Gebäuden unmöglich. Trotz Psychiatrie und Krankenkasse.,, 1968, F. Hundertwasser "Das erste Mandala hatte ich 1916 gemalt [...]. Natürlich hatte ich es nicht verstanden. 1918/19 war ich in Château d'Oex Comandant de la Région Anglaise des Internés de Guerre. Dort skizzierte ich jeden Morgen in ein Carnet eine kleine Kreiszeichnung, ein Mandala, welches meiner jeweiligen inneren Situation zu entsprechen schien. Anhand der Bilder konnte ich die psychischen Wandlungen von Tag zu Tag beobachten. [...] Nur allmählich kam ich darauf, was das Mandala eigentlich ist: 'Gestaltung - Umgestaltung des ewigen Sinnes: ewige Unterhaltung'. Und das ist das Selbst, die Ganzheit der Persönlichkeit. Meine Mandalabilder waren Kryptogramme über den Zustand meines Selbst, die mir täglich zugestellt wurden. Ich sah, wie das Selbst, d.h. meine Ganzheit am Werke war. Das konnte ich allerdings zuerst nur andeutungsweise verstehen, [...] Ich hatte das deutliche Gefühl von etwas Zentralem, und mit der Zeit gewann ich eine deutliche Vorstellung vom Selbst. [...] Ich weiß nicht mehr wieviele Mandalas ich damals gezeichnet habe. Es waren viele. Während ich daran arbeitete tauchte immer wieder die Frage auf: 'Wohin führt der Prozeß, in dem ich stehe? Wo liegt sein Ziel?' [...] Ich wurde gezwungen, den Prozeß des Unbewußten selbst durchzumachen. Ich mußte mich zuerst von diesem Strom mitreißen lassen, ohne zu wissen, wohin er mich führen würde. Erst als ich die Mandalas zu malen begann, sah ich, daß alles, alle Wege die ich ging, und alle Schritte, die ich tat, wieder zu einem Punkt zurückführten, nämlich zur Mitte. Es wurde mir immer deutlicher: Das Mandala ist das Zentrum. Es ist der Ausdruck für alle Wege zur Mitte, zur Individuation. [...] Eine Bestätigung der Gedanken über das Zentrum und das Selbst erhielt ich Jahre später (1927) durch einen Traum. Seine Essenz habe ich in einem Mandala dargestellt, das ich 'Fenster in die Ewigkeit' bezeichnete. [...] Ein Jahr später malte ich ein zweites Bild, ebenfalls ein Mandala, welches im Zentrum ein goldenes Schloß darstellt. Als es fertig war, fragte ich mich: 'Warum ist das so chinesisch?' - Ich war beeindruckt von der Form und Farbenwahl, die mir chinesisch erschienen, obwohl äußerlich nichts chinesisches an dem Mandala war. Aber das Bild wirkte so auf mich. Es war ein seltsames Zusammentreffen, daß ich kurz darauf einen Brief von Richard Wilhelm erhielt. Er schickte mir das Manuskript eines chinesischen taoistisch-alchemistischen Traktates mit dem Titel 'Das Geheimnis der Goldenen Blüte' und bat mich, ihn zu kommentieren. Ich habe das Manuskript sofort verschlungen; denn der Text brachte mir eine ungeahnte Bestätigung meiner Gedanken über das Mandala und die Umkreisung der Mitte. Das war das erste Ereignis, das meine Einsamkeit durchbrach. Dort fühlte ich verwandtes, und dort konnte ich anknüpfen."

‘‘Lo spirito del profondo mi ha tolto la fede nella scienza, mi ha privato del piacere di spiegare le cose e di classificarle e ha fatto spegnere in me la dedizione agli ideali di questo tempo. Mi ha costretto a calarmi nelle cose ultime e più semplici.Lo spirito del profondo mi ha tolto la ragione e tutte le mie conoscenze per metterle al servizio del' inesplicabile e del paradossale. Mi ha privato del linguaggio e della scrittura per tutto ciò che non stava al servizio di quest' unica cosa, ossia del' intima fusione di senso e controsenso che produce il senso superiore.,,

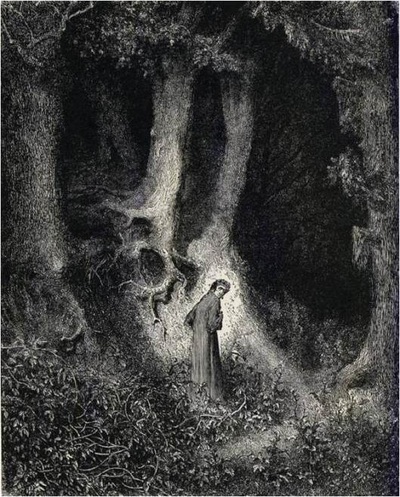

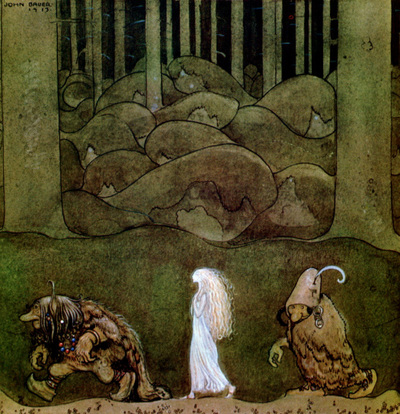

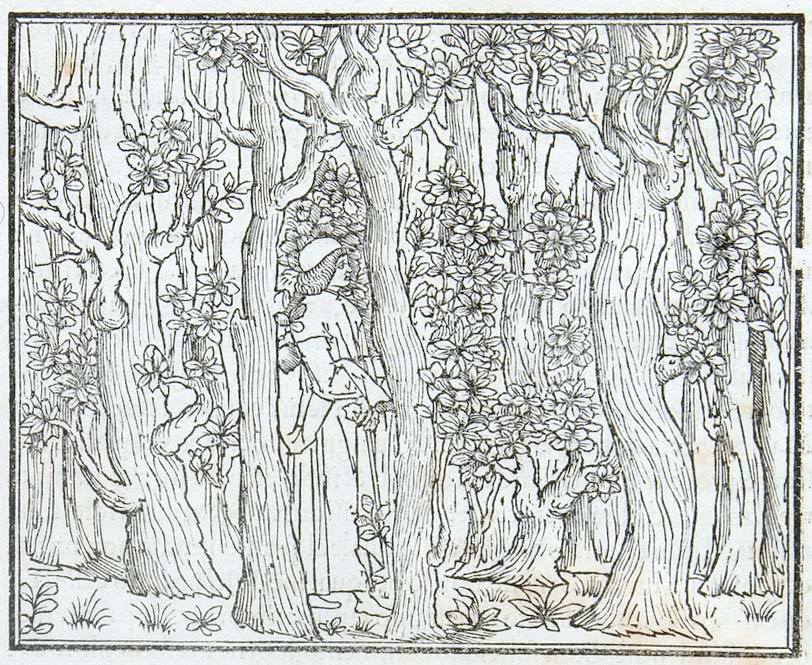

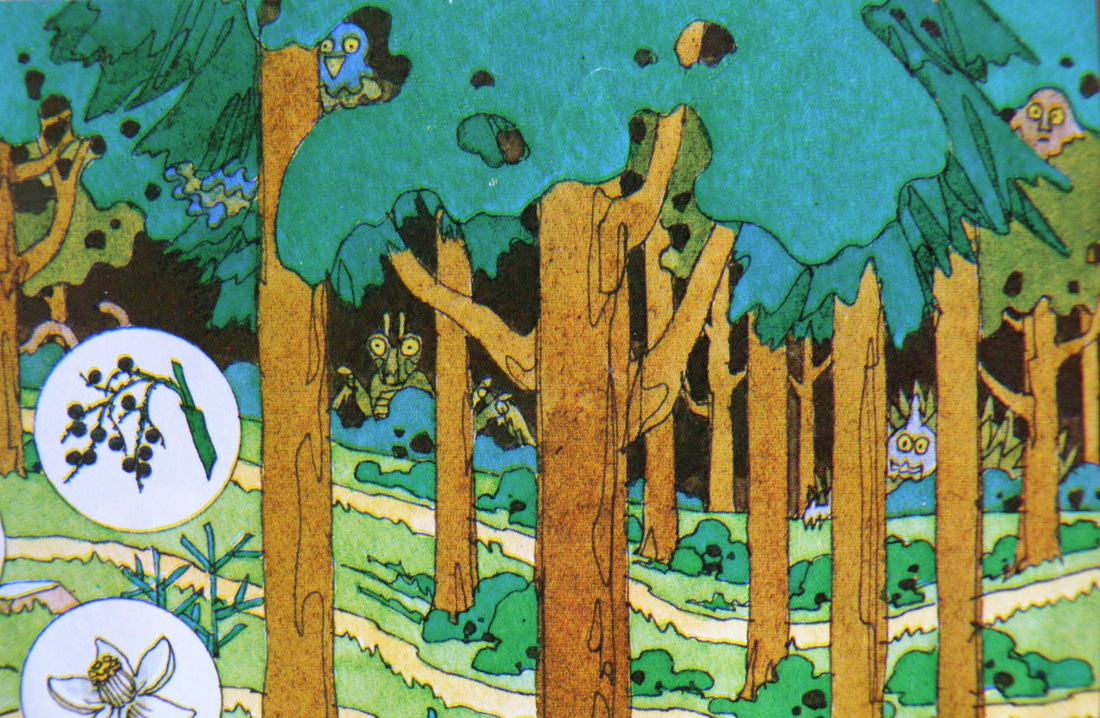

Liber Novus, Liber Primus La foresta, spesso identificata con il bosco, costituisce lo scenario ideale per l ‘ esperienza iniziatica e la strettamente connessa rappresentazione fiabesca: è un luogo simbolico fortemente seducente e primigenio, contrapposto alla nostra terra edificata, coltivata e controllata, uno spazio in cui le nostre regole, subalterne a quelle ‘‘caotiche,, della natura spontanea, perdono improvvisamente ogni valore. La foresta è uno spazio intriso di contraddizioni: al contempo attrae ed inquieta, nutre e priva, conforta e minaccia, offre scorci di intimo raccoglimento e disorienta con l‘ idea della sua sterminata estensione. Essa, così come la terra, possiede caratteristiche creative, metamorfiche e cicliche tipicamente femminili: il suo ventre oscuro inghiotte carcasse, miceti, sterco, fogliame putrefatto e vecchi ceppi metabolizzandoli in umido e fecondo humus; un‘ infinità di invisibili spore e minuscoli semi vi si posano ansiosi di germogliare, i più adatti attecchiscono e penetrano con le loro radici le profondità della terra traendone forza e nutrimento per ergere, come piccoli Yggdrasil, il fiero tronco e il ventaglio verso l' alto. La foresta, luogo d'ombra e di immersione, rappresenta lo scenario ideale per la messa in scena delle fasi strutturali dell' individuazione: smarrimento, vagabondaggio, ricerca, incontro, azione eroica, ritorno a casa, o, più semplicemente: separazione, morte simbolica e aggregazione. ‘‘La foresta, come simbolo onirico, è ricca di molti elementi di natura anche contraddittoria, innocenti o minacciosi: vi si raccoglie cioè che forse un tempo potrà affiorare ai livelli consci della nostra esistenza civilizzata,, Ernst Aeppli. La foresta è un elemento ricorrente nella nostra cultura letteraria ufficiale, oltre che popolare: In una selva oscura Dante inizia il suo viaggio attraverso regni ultraterreni; attraversando la foresta Polífilo compirà il viaggio iniziatico verso l‘ amore platonico; nell' isolamento del bosco, mistici, eremiti ed asceti trovano il luogo ideale per accedere a stati superiori di coscienza; attraversando scenari silvestri disseminati di tranelli e pericoli, i protagonisti delle fiabe e gli eroi della letteratura cavallersca medievale superano le difficili prove che li condurranno all' affermazione personale, erotica e sociale. La foresta è stata per millenni teatro della nostra evoluzione. Scegliendo di attraversarla avremmo avuto la possibilità di conoscere nuovi sentieri, trovare nuovo nutrimento per noi e i nostri figli, raccogliere legna per scaldarci, cuocere il cibo, fondere il metallo, costruire la nostra casa, i nostri suppellettili e le nostre armi. Ma inoltrarsi nel bosco implicava, ed implica, inevitabilmente la possibilità di smarrirsi, di essere attaccati, di ferirsi, avvelenarsi, di non essere uditi o soccorsi in caso di bisogno: la foresta ha il potere di distruggere le nostre velleità di controllo mettendo in luce tutta la nostra vulnerabilità. Il bosco seleziona gli individui più forti e/o intelligenti e/o ''fortunati'' inghiottendo, senza possibilità di appello, tutti gli altri, rendendoli così immediatamente utili al ciclo biologico. Il folklore e la nostra risposta fantastica di fronte ai prodigi fenomenici naturali, hanno da sempre popolato la foresta di fantastiche entità duali, ibride tra uomo e fiera, tra razionale e selvaggio, tra sensibile e incomprensibile: divinità paniche, gnomi, elfi, fate, troll, streghe, nix, uomini selvatici, orsi e lupi parlanti: esseri in grado di possedere e controllare i poteri propri della natura: metamorfosi, moltiplicazione, distruzione. Personaggi ora benevoli e seducenti pronti a mettere alla prova e premiare la nostra moralità, ora ostili e spaventosi, suscitanti terror pánico personificazioni ‘‘ di componenti primitive pericolose del nostro essere, poiché, la nostra natura, come si sa, non è (grazie al cielo! n.d.t.) esclusivamente positiva,, (E. Aeppli) In molte culture antiche è simbolo di forza penetrante. Fra le pitture delle caverne cultali della prima età della pietra, raffigurazioni di grandi buoi selvatici, assieme a quelle di cavalli, rappresentano il motivo più frequente (winset e Ur); In origine il toro dovette essere un‘ impressionante incarnazione della forza vitale e della potenza virile, anche se dal punto di vista simbolico l‘ interpretazione resta discordante. Mentre da un lato colpiscono la sua forza e la sua natura selvaggia, l‘ ottusa brutalità dei suoi attacchi, così come sperimentata dall' uomo, incute paura.

Dal punto di vista storico-religioso il ruolo del toro è estermamente significativo: ha a che fare con innanzitutto con la capacità riproduttiva dell‘ animale; altrettanto significativo è il suo corno che ricorda la falce della luna. Vi sono innumerevoli riti simbolici che hanno a che fare con la vittoria sul toro (dominio) o con il suo sacrificio. I culti dell‘ antica Creta, presumibilmente noti in forma analoga anche in altree culture, fanno del toro il soggetto di danze a carattere atletico-artistico, mediante le quali l‘ uomo dimostra la sua superiorità sulla natura dell‘ animale, che egli avverte come ottusamente ferina (mi viene in mente il rapporto Atena-Ares). Anche l‘ aspirazione ad addomesticare la bestia deriva da ciò. Fertilità-morte-resurrezione sono spesso collegate al toro, come nel culto tardo-antico di Mitra. La corrida diffusa nell‘ Europa sud-occidentale può essere considerata, più che una competizione sportiva, una forma ritualizzata di ludi taurini tardo-mediterranei, culminanti con il sacrificio di questo rispettato e temuto rappresentante dell‘ incoercibilità delle forze naturali (!!!) Da ‘‘Coscienza inconscio e individuazione,, C.G. Jung

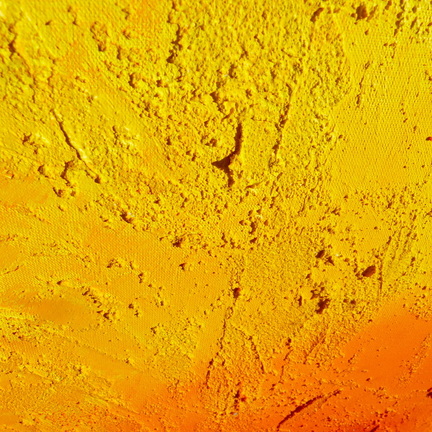

'' Studiando accuratamente le personalità archetipiche e la loro condotta, aiutandoci con i sogni, le fantasie, le idee deliranti dei pazienti, restiamo profondamente colpiti dal loro rapporto vasto e immediato con le rappresentazioni mitologiche. Esse formano una sorta di singolari entità cui volentieri attribuiremmo un io cosciente: ne sembrano infatti quasi capaci. Ma quest' idea non trova nessuna conferma nei fatti. Niente del loro comportamento parla a favore di un io cosciente quale noi lo intendiamo. Al contrario, esse portano tutti i segni delle personalità frammentarie: simili a maschere, a larve, senza problemi, senza autoriflessione, senza conflitti, dubbi, dolori, quasi fossero dèi sprovvisti di una qualunque filosofia: come gli dèi brahmanici della Samyutta-Nikaya, le cui erronee opinioni ebbero bisogno della rettificazione del Buddha. A differenza di altri contenuti, esse rimangono sempre estranee nel mondo cosciente. Sono perciò come degli intrusi, degli importuni che saturano l‘ atmosfera con la sensazione di sinistri presagi o con l‘ angosciosa idea del disturbo mentale. Se esploriamo il loro contenuto riscontriamo innumerevoli connessioni arcaiche e storiche, ossia immagini di natura archetipica. Questa particolarità consente di trarre conclusioni riguardo la ''localizzazione'' dell' Anima e dell' Animus all' interno della struttura psichica: essi evidentemente vivono e funzionano nei più profondi strati dell‘ inconscio, in particolare in quel profondo strato filogenetico da me denominato inconscio collettivo. Questa localizzazione spiega in gran parte la loro stranezza: al mondo effimero della nostra coscienza essi comunicano una vita psichica sconosciuta, appartenente a un lontano passato; comunicano con lo spirito dei nostri ignoti antenati, il loro modo di pensare e sentire, il loro modo di sperimentare la vita e il mondo, gli uomini e gli dèi. L‘ esistenza di questi strati arcaici costituisce presumibilmente la fonte della credenza nella reincarnazione e nel ricordo di vite anteriori. Come il corpo umano rappresenta una sorta di museo della sua storia filogenetica, lo stesso avviene per la psiche. Noi non abbiamo nessun motivo di supporre che la struttura specifica della psiche sia l‘ unica cosa al mondo a non avere storia al di là delle sue manifestazioni individuali. Perché negare che la nostra coscienza ha una storia che abbraccia circa 5000 anni? Soltanto l' io cosciente comincia perpetuamente daccapo e trova una rapida fine. La psiche inconscia, invece, non solo è infinitamente antica ma ha la possibilità di estendersi a un altrettanto lontano avvnire. Essa forma la species humana di cui è un elemento costitutivo: come il corpo che, effimero nell‘ individuo, collettivamente è senza etÀ.,,. Nella sua teoria dei colori Goethe lo definisce: ‘‘un colore allegro, vivace e delicato, che però scivola facilmente nello sgradevole, perché la più piccola mescolanza lo rende senza valore, sgraziato, sporco. In generale si tollera soltanto una punta di rosso per donargli un po' di vivacità.,, Secondo Kandinskij: ‘‘il giallo è dotato di una follia vitale, prorompente, di un'irrazionalità cieca; viene paragonato al suono di una tromba, di una fanfara. Il giallo indica anche eccitazione quindi può essere accostato spesso al rosso ma si differenzia da quest'ultimo. (...) “il giallo assume una sfumatura verde se si tenta di raffreddarlo. Diventa malato e assente, come un uomo pieno di ambizioni e di energie che viene inibito da circostanze esteriori” Nel simbolismo popolare dei colori è associato all' invidia e alla gelosia, probabilmente a causa dell' umore corporeo che gli antichi chiamavano ‘‘bile gialla‘‘ associato alla collera (vedi teoria dei quattro umori). Frequentemente il giallo è associato al sole. Secondo E. Aeppli il giallo ‘‘è il colore dell' istinto che si irrita molto facilmente, del presentimento e del sospetto, ma ravvivati da un' intrusione di una peculiare energia solare.,,. Il giallo oro (ocra gialla) simboleggia la luce divina e la fiamma della sagezza; il giallo pallido invece l‘ aggressione subdola come si può vedere nelle raffigurazioni dell‘ abito di Giuda. Secondo la tradizione alchemica il giallo (citrinitas) indica un grado della trasmutazione della materia in direzione della pietra filosofale nel suo passaggio dall‘ annerimento (nigredo) all‘ arrossamento (rubedo). Cennino Cennini sosteneva che: «è di color più vago giallo resimigliante, all'oro, che color che sia» A partire dal XIII secolo, con l’affermarsi deciso dell’oro come valore assoluto, il giallo assume un significato negativo, delineandosi come una degenerazione delle qualità materiali, luminose e morali dell’oro. La stessa araldica rispecchia fedelmente questa concezione attribuendo nobiltà assai maggiore all'oro rispetto al giallo che si usava, accostato al verde, per designare: “… stemmi immaginari attribuiti a personaggi che hanno perduto la ragione, momentaneamente (come Tristano) o definitivamente (come l’insensato del libro dei Salmi)”. La coppia cromatica giallo/verde distingueva anche i folli, i buffoni, e, quanto più il giallo tendeva al verde, tanto più era considerato negativo. Il giallo, specialmente nel suo più alto grado di saturazione e luminosità, può assumere però anche una valenza positiva o, quantomeno, neutra come dimostrano le vesti gialle comunemente attribuite ad alcuni santi come San Giuseppe o San Pietro. Di giallo o di giallo-verdastro sono connotati i traditori e, su tutti, il popolo ebraico deicida e Giuda. Fra le celebri raffigurazioni di Giuda avvolto nel suo mantello giallo ricordiamo quella di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Il giallo è il colore più prossimo alla luce (bianco); è centrifugo e irraggiante; rimanda ad un accumulo di energia che sfoga in sé stessa; possiede equilibrio, capacità di mediazione, gioia, apertura e vitalità se contaminato dal rosso; rigidità freddezza e malattia se contaminato dal blu; distacco dalla realtà, follia. Con gradazione rossa (arancione) è considerato il colore dell‘ illuminazione spirituale. Se il giallo fosse musica: ‘‘Queste opere sono spesso rudimentali ... esse sono caricate, forse in modo più forte rispetto alle opere di artisti celebrati, con tutto ciò che si chiede al lavoro dell‘ arte: bruciante tensione mentale, invenzioni senza freno, libertà totale. Folle? Sicuramente. Potete voi concepire un‘ arte che non sia folle?..

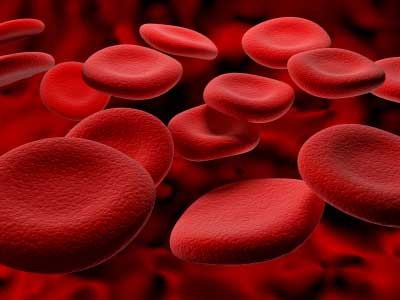

J. Dubuffet, 1976 ‘‘Noi riteniamo che queste opere, frutto della solitudine e di un puro e autentico impulso creativo (ove non interferiscono aneliti di competizione, di applauso e di promozione sociale), sono più preziose di ciò che producono gli artisti professionisti. Anzi, di fronte a queste opere noi proviamo il sentimento che l’arte culturale sia, nel suo complesso, il gioco di una società futile, una fallace parata.,, J. Dubuffet, 1967 Etimologicamente la parola rosso deriva dalla radice indoeuropea rudh- o reudh- (in sanscrito, se usata come sostantivo (rudh-iràm) significava sangue, se usata come aggettivo significava rosso ).

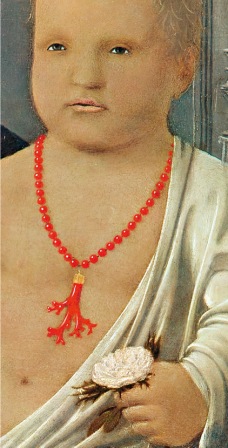

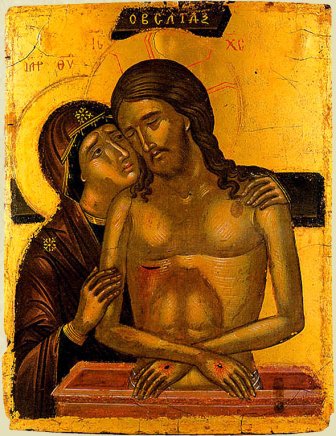

Sottoforma di ossido di ferro ha accompagnato il cammino dell' umanità a partire dalla preistoria ed è visibile nelle testimonianze rupestri dell' era glaciale. L‘ Homo neanderthalensis usava seppellire i morti dopo averli cosparsi di ocra rossa (un derivato dell‘ ematite utilizzato anche per le pitture parietali e la colorazione di feticci a fini magico-religiosi). È probabile che il pigmento rosso avesse un riferimento metaforico al sangue (i giacimenti di ocra rossa somigliano a ‘‘ferite della terra,,) ed è possibile che si distribuisse sul cadavere affinché potesse, in qualche modo, infondere colore e simbolicamente nuova vita (1). Generalmente il rosso viene considerato come un colore aggressivo, vitale, ricco di energia; esso è legato al fuoco e all' amore ma anche alla lotta per la vita. Secondo la tradizione avrebbe sui caratteri malinconici ed introversi un effetto perturbante e opprimente. Nella simbolica vera e propria il rosso si presta a molteplici interpretazioni molto diverse l' una dall' altra. Nell' Antico Egitto aveva un significato positivo solo quando indicava la corona rossa del Basso Egitto.Il rosso veniva messo in relazione diretta col malvagio Sutech (Seth) e con l´altrettanto malvagio dio Apopi (Apophis) il serpente. Nei papiri i loro nomi erano generalmente scritti in rosso e gli animali rossi, come alcuni tipi di cani allora diffusi in Egitto, venivano tenuti lontani dalla comunità, perché il loro colore era associato ad aggressività e violenza. Nell´arte precolombiana dell' antico Messico il rosso veniva impiegato molto raramente e generalmente in relazione col sangue, col Sole, col fuoco e con la rappresentazione del fegato. Presso i Maya era considerato la rappresentazione dell' Oriente, mentre presso gli abitanti degli altipiani dell' antico Messico, il rosso rappresentava il Sud. Nell' antica Cina il rosso (hung) era il colore sacro e vitale della dinastia Chou (1050-256 a.C.). Il rosso era anche il colore del dio della felicità che dispensa ricchezza agli uomini. In Europa l‘ abbinamento dei complementari rosso-verde è considerato duro e aggressivo mentre in Cina esprimeva la vitalità in relazione. Gli uomini dai capelli rossi erano considerati in Cina mariti duramente provati dalla vita matrimoniale e destinati ad una morte prematura. Nell' arte cristiana tradizionale il rosso era il colore del sangue sacrificale di Cristo e dei Martiri, dell' amore fervido (rossa era la veste di Giovanni prediletto tra gli apostoli), e della fiamma pentecostale dello Spirito Santo. Il rosso della veste dei cardinali indicava che chi portava tale veste doveva sempre essere pronto a versare il proprio sangue per la difesa della Chiesa. Nei peramenti sacri il rosso è il colore indossato nella celebrazione dei martiri, dello Spirito Santo, e della Passione. Anche le prostitute adottarono il rosso nel loro vestiario e di rosso venivano dipinti gli idoli pagani. Nell' Apocalisse di Giovanni la ‘‘grande prostituta‘‘ Babilonia madre delle prostitute e di ogni atrocità terrena era vestita di ‘‘porpora e di rosso scarlatto,,; essa cavalcava un mostro a sette teste: ‘‘un rosso animale pieno di orribili vizi,,. Il rosso divenne poi il colore dell' inferno, del diavolo, e degli animali e personaggi sospetti che la tradizione ha connesso al mondo infernale (volpi, scoiattoli, persone dai capelli rossi). Nelle fiabe europee il rosso è spesso associato alla funzione iniziatica -e quindi implicitamente sacrificale- del menarca (rosaspina, cappuccetto rosso, scarpette rosse). Nella simbologia popolare il rosso, oltre ad avere funzioni apotropaiche (corallo protettivo, cornetti porta-fortuna, bracciali anti-malocchio), è il colore dell‘ amore e della passione. Di notte le luci rosse indicano intimità, prostituzione; nei segnali stradali il rosso indica pericolo o stop!. Nell' Alchimia il rosso insieme al bianco costituisce un sistema dualistico e simboleggia il principio originario dello zolfo (sulphur et mercurius) ‘‘il fiammeggiante,,. Questa polarità potrebbe dipendere dall' antica opinione che quando il sangue (mestruale) si incontri con lo sperma (bianco) possa nascere una nuova vita. Per questo motivo bianco e rosso divennero simboli della creazione. Secondo V. Kandinskij il rosso: ‘‘è caldo, vitale, vivace, irrequieto ma diverso dal giallo, perché non ha la sua superficialità. L'energia del rosso è consapevole, può essere canalizzata. Più è chiaro e tendente al giallo, più ha vitalità, energia. Il rosso medio è profondo, il rosso scuro è più meditativo. È paragonato al suono di una tuba.,, Il rosso al polo inferiore condensa energia violente, distruttive, necrofile (Thanatos), al polo superiore energie creative, biofile, creatività, sessualità, (Eros). Post correlato: rosso sangue Caos (materia primordiale divinizzata e impersonale) dà vita a Gea (Cibele-Magna Mater); da Gea nascono Urano (cielo stellato) e Ponto (le profondità marine); Gea si unisce ad Urano dando vita a Oceano (divinità mascile delle acque che unendosi alla sorella Teti -divinità femmibnile delle acque- diede vita a 3000 fiumi) e ad altri Titani.

Da Gea e Urano nacquero Crono e Rea. Dall' unione di Crono e Rea nacquero: Zeus, Era, Poseidone, Ade, Demetra, Estia. Qui lo schema della genealogia olimpica. versione1 Zeus tenta di fecondare Gea sul monte Agdos (a causa della rivalità col padre Urano) ma Gea si sottrae e il seme di Zeus cade a terra (o sulla roccia) fecondandola, ne nasce Agdistis ermafrodita di eccezionale violenza; gli dei decidono di privarla con un tranello della sua parte maschile, che, recisa, provoca la nascita di un albero (mandorlo o melograno); il frutto di quest’albero è raccolto da Nana, che ne rimane gravida e dà alla luce Attis. Questi cresce, bellissimo, e Agdistis e la Gran Madre se ne innamorano. Al banchetto di nozze per A. e la figlia di Mida, re di Pessinunte, Agdistis, ispirando un furore incontenibile, induce tutti i presenti ad autoevirarsi. A. si mutila sotto un pino, muore, e dal suo sangue nascono viole. Agdistis e la Grande Madre piangono il defunto e Zeus concede una sua parziale resurrezione. Versione2 Secondo altri mitografi, Zeus voleva giacere con Cibele, ma lei non voleva, quindi Zeus cavalcò la terra, nel tentativo di possederla. Nel pieno delle forze, il dio eiaculò su una pietra, la quale fecondata fu chiamata Agdos, perché Cibele era raffigurata da una pietra di una scogliera. Dalla pietra fecondata nasce Agdistis, in seguito evirato dagli dei a causa della sua ferocia. Dal contatto del suo sangue con la terra nasce un melograno. Nana (altri dicono sempre la stessa Sangaride) ne raccoglie un seme e rimane gravida.Nasce Attis. In questa versione del mito, Attis era desiderato sia da Agdistis sia da Cibele, la prima lo fece impazzire fino a farlo uccidere, la seconda seppellì il suo corpo. Dal sangue nacquero delle viole, mentre Agdistis ebbe in premio che il corpo del defunto non solo non si corrompesse mai, ma anche che i suoi capelli continuassero a crescere. Versione 3 Una notte, durante un sonno agitato, Zeus fece un sogno in cui giaceva con una donna, il suo seme arrivò fino sulla terra generando Agdistis, un giovane. Subito fu evirato dagli altri dei (a causa della sua ferocia) diventando una donna; dal membro perduto nacque una pianta di mandorlo. La pianta quando crebbe attirò l’attenzione di Sangaride, figlia del dio fluviale Sangario, la quale prese una mandorla e la nascose nel suo corpo, rimanendo incinta. Da questa gravidanza nacque Attis, ragazzo di indubbia bellezza che fece innamorare diverse donne fra cui l’ignara Agdistis. Alla vigilia delle nozze di Attis con un'altra donna, Agdistis si presentò facendo impazzire suo “figlio” che si evirò, l’ermafrodito si disperò tanto che gli dei concessero al suo corpo l’incorruttibilità. Versione 4 La figlia del dio fluviale Sangarios (fiume della Frigia), di nome Nana, mangiò, senza nulla sapere, un frutto del mandorlo e rimase incinta. Il padre di Nana, ignorando tutto, rigettò la figlia, che però venne aiutata da Gea (Cibele) a portare a termine la gravidanza. Nacque Attis, che dovette vivere tra le montagne, allattato da una capra (attagos, in frigio, da qui il nome Attis). Altre versioni: 1)Una versione del mito, quella che ben presto si arrestò lasciando posto all'altra, dice che Attis divenne compagno di caccia di Agdisis, ormai unisessuale, e suo amante. Il re di Pessinunte, Mida, volle dare in sposa ad Attis sua figlia, affinché si civilizzasse.Durante la festa nuziale intervenne Agdistis, che coi suoi poteri fece impazzire la sposa la quale si tagliò i seni. Attis, sconvolto, andò sotto un pino e si evirò, dando poi i suoi genitali a Agdisis prima di morire, in riscatto del tradimento. La sposa poi si uccise gettandosi sul cadavere di Attis. Gea (Cibele) poi seppellì i genitali di Attis. L' altra versione del mito, che prevalse sulla prima incentrata su Agdisis e Attis, trovò grande diffusione, ponendo al centro Cibele e Attis come amanti. 2)Attis, tuttavia, si innamorò della figlia del re Mida per sposarla. Nel mezzo della cerimonia nuziale giunse Cibele che, innamorata tradita, gettò la pazzia su Attis. Questi andò ad evirarsi rinunciando, così, il matrimonio con la figlia del re Mida, e riparando il tradimento a Cibele, e così morì. Dal suo sangue caduto in terra nacquero delle viole. Cibele ottenne poi da Zeus che il corpo di Attis non imputridisse e che i capelli continuassero a crescere e che potesse muovere il dito mignolo della mano. Cibele diede sepoltura ai genitali di Attis, che diventò così dio della vegetazione, che sboccia a primavera dopo la sospensione di vita nell'inverno. Nell’ arte ellenistica e romana, Attis è raffigurato come un giovane imberbe, dal costume frigio, e con in mano la verga da pastore (pedum) o la siringa. Talvolta è assimilato ad Apollo o a Dioniso; un tipo particolare è quello funerario, in attitudine melanconica, sui sarcofagi romani. Il mito di Attis e di Cibele in epoca ellenistica si caricò di nuovi significati. Innanzitutto crebbe enormemente la figura di Cibele fino a diventare la madre di tutti gli dei nella sua identificazione con Gea. L'evirazione di Attis divenne sempre più un atto di culto verso la dea, che piuttosto l'occasione per celebrarlo come dio della vegetazione. Attis evirandosi aveva sigillato la sua appartenenza alla dea, e la dea aveva ottenuto da Zeus che gli fosse data una vita corporea anche se minimale. L'evirazione diventò l'evento centrale degli adepti ai misteri di Attis e Cibele. A Roma il culto arrivò il 4 aprile 204 a.C. con la costruzione di un tempio sul Palatino. I sacerdoti della dea Cibele, detti i Coribanti, vivevano quasi del tutto segregati nell'area del tempio. Era vietato ad un cittadino romano e anche ad uno schiavo romano diventare un adepto mediante l'evirazione. Per i romani era un vero non senso. Per gli orientali c'era una lunga tradizione di eunuchi che occupavano cariche nello stato e di norma erano addetti agli harem regali. Tuttavia agli aspetti esterni del culto a Cibele e Attis non c'era un divieto di partecipazione. All'inizio la festa veniva celebrata un giorno all'anno, poi in seguito venne dato maggiore spazio alle cerimonie. Una caratteristica del culto a Cibele era il sacrificio di un toro, il cui sangue veniva fatto colare sugli iniziandi. Il toro rappresentava la potenza fecondatrice intatta e potente (il bue è un toro castrato). La perdita della potenza generatrice dell'iniziato nell'evirazione veniva compensata dall’essere toccati dal sangue della vittima uccisa, a cui ne seguiva un'ascesa nel culto misterico, l'accesso ad un nuovostatus. Era il taurobolium, che veniva celebrato una volta all'anno, e dava una purità rituale indistruttibile o solo di 20 anni, a seconda del grado di iniziazione. La formula iniziatica riportata da Firmico Materno (inizio IV-350 d.C.) è la pista che ci conduce nell'interno del culto misterico: “Ho mangiato del timpano, ho bevuto dal cembalo, ho portato il cerno, sono sceso nella camera nuziale”. Queste parole ci dicono che il miste prima si stordiva nella musica che lo portava in uno stato estatico (si nutriva di musica). Egli aveva con sé un vaso di terracotta: il cerno. Quindi scendeva nella “camera nuziale”. Questa discesa nella camera nuziale è rimasta problematica, ma una lettura complessiva del mito ci porta a dire che era la stanza dell'evirazione. Il vaso di terracotta era per raccogliere gli elementi anatomici e il sangue. “Camera nuziale”, perché l'evirazione poneva l'adepto in un amore sponsale esclusivo per la dea, visto che non gli era concesso più rapporto con donna. L'evirazione, come perdita irrimediabile di potenza virile, se compiuta per la l'appartenenza alla dea dava almiste la garanzia della protezione speciale della dea, che aveva dimostrato di amare Attis fino a gesti passionali di gelosia. Il culto misterico di Attis si sviluppò in senso ellenistico, nel clima culturale dello stoicismo, del neoplatonismo, dove il Fato era la forza oscura che dominava i passi degli uomini. La festa si teneva a Roma il 4 aprile. Consisteva in una processione. Sotto l'imperatore Claudio (10 a.C. - 54 d.C.) avvenne la riorganizzazione delle feste alla quale venne dato lo spazio di sei giorni. Il primo giorno, il 22 marzo (equinozio di primavera) era detto “arbor intrat” e consisteva nel trasporto di un pino simbolo di Attis. In questo primo giorno e nel seguente si svolgevano le lamentazioni su Attis. Il 24 era detto “sanguis”; i sacerdoti eunuchi si flagellavano e si incidevano le carni per farne sgorgare il sangue, il tutto in una danza frenetica attorno al pino. La danza e le incisioni hanno antiche radici: la Bibbia (1Re 18,20s) ce le presenta circa il culto di Baal. I neofiti in quel giorno danzavano anch'essi a suon di musica fino al raggiungimento di uno stato di esaltazione mistica, alla quale seguiva l'autocastrazione. In quel giorno veniva sepolto il pino e anche le parti anatomiche tagliate. Il 25 (quarto giorno) era detto “hilaria”; giorno di gioia per la rivitalizzazione di Attis. Il 26 era detto “requieto”, giorno di calma, di riposo. Il 27 la statua di Cibele veniva portata nel fiume Almo per essere lavata. E tutto terminava. (L'Almo era un fiume dell'agro romano, sfociava nel Tevere. Si riteneva che fosse sede di una ninfa, che veniva venerata mentre si immergevano nell'acqua le statue degli dei) Lattanzio, Divinae institutiones. De opificio Dei, De ira Dei, a cura di Umberto Boella, Firenze, 1973. “Enciclopedia delle religioni”, ed. Vallecchi (Cibele e Attis), Firenze, 1973. “Misteri in Grecia e a Roma”, mostra Colosseo 22/7/2005-8/1/2006, La grande Madre e Attis. "Enciclopedia delle religioni", ed. Vallecchi, Firenze, 1978. Giuseppina Sechi Mestica, "Dizionario universale di mitologia", ed. Rusconi, 1990. Walter Burker, "Antichi culti misterici", ed. Laterza, Bari, 1991. Giuli Sfameni Gasparri, "Attis e Cibele, culti, ecc." in "Dizionario delle religioni" (G. Filoramo), ed. Einaudi, Torino, 1993. Marcella Farioli, "Le religioni misteriche", ed. Xenia, Milano, 1998. Paolo Scarpi, "Le religioni dei misteri", fondaz. Lorenzo Valla, ed. Mondadori, Milano, 2002.do. Originariamente questa parola non aveva l'attuale connotazione di "disordine" che si ritrova nella parola d'uso comune "caos", il termine greco antico "Chaos" viene reso come "Spazio beante", "Spazio aperto", "Voragine" dove indica, nella sua etimologia, "fesso, fenditura, burrone", quindi simbolicamente "abisso" dove sono "tenebrosità, oscurità".

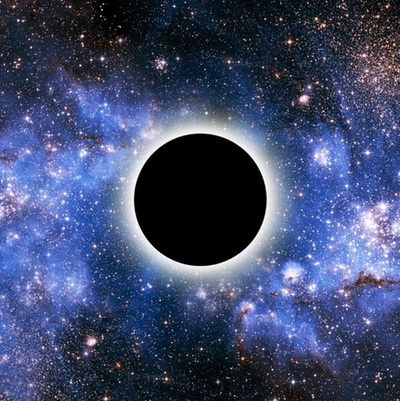

Esiodo non lo considera come il principio ma come ciò che da questo per primo apparire. « "Primo di tutti fu il Caos", dice Esiodo (Theog. 116) è da notare che il verbo (γένετο, non ἤν) implica che non esisteva dall'eternità. »(Herbert Jennings Rose. Caos in Dizionario di Antichità Classiche di Oxford, vol.1. Milano, Paoline, 1981, p. 375)« Va notato che il Caos esiodeo non esiste da sempre: si manifesta d'improvviso e perdura, anche dopo che si sono sviluppati gli esseri divini, come uno spazio di fondo, un buco nero dell'universo. »(Giulio Guidorizzi. Il mito greco vol.1 Gli dèi. Milano, Mondadori, 2009, p.1168) Il Chaos, secondo alcuni autori, risulta essere nella mitologia e nella cosmogonia degli antichi greci, la personificazione dello stato primordiale di "vuoto", il buio anteriore alla generazione del cosmo da cui emersero gli dèi e gli uomini. « Caos il vuoto primordiale, una specie di gorgo buio che risucchia ogni cosa in un abisso senza fine paragonabile a una nera gola spalancata (χάσκω, "inghiotto") » (Giulio Guidorizzi, Il mito greco. Gli dèi. vol.1, Milano, Mondadori, 2009, p.5) Altri interpreti della Teogonia avvertono che Chaos non coinciderebbe solo con il "Vuoto". Graziano Arrighetti ricorda che su questa nozione/divinità non si ha concordanza tra gli studiosi ma «si è in generale d'accordo che Χάος non è semplicemente il "vuoto", il "luogo" dove le entità vengono in essere e trovano collocazione»; ma, da un'attenta disamina del termine, risulterebbe essere un'entità non solo spaziale ma anche materiale: «una sorta di nebulosità senza forma associata all'oscurità.» Lo scoliaste lo descrive come kenòn, lo spazio vuoto tra cielo e terra dopo che una possibile unità originaria fu spezzata:« Il Caos è dunque emissione e secrezione verso gli elementi. Alcuni lo dicono acqua, altri aria (...) "Venne all’esistenza lo Spazio beante": Chaos è in rapporto a riversarsi; è un luogo vuoto che sta tra terra e cielo; infatti è venuto all’esistenza dall’invisibile. »(Scolii a Esiodo, Teogonia, v. 116 Traduzione di Cesare Cassanmagnago. Op.cit, p.493)) « Alcuni autori sostengono che tutte le cose derivano dalla Notte e dal Tartaro, altri dall'Ade e dall'Etere; colui che scrisse la Titanomachia dice dall'Etere, Acusilao dal Caos primigenio; nei versi attribuiti a Museo è scritto che in principio era il Tartaro e la Notte. »(Frammenti dei Presocratici (Diels-Kranz: 2 B 14); Traduzione di Gabriele Giannantoni in Presocratici, testimonianze e frammenti, tomo 1. Milano, Mondadori, 2009, p. 29) Per Anassagora[13] come per Platone[14] il "caos" è il luogo della materia informe e rozza a cui attinge un principio superiore, la "Mente" per Anassagora e il Demiurgo per Platone, per la formazione del mondo ordinato: il cosmo La manifestazione del Cosmo secondo la Teogonia di Esiodo

«[La nevrosi] è in ultima analisi una sofferenza della psiche che non ha trovato il proprio significato» (C.G.Jung, Opere 11, p.314)

“Nella malinconia si cela una parte molto importante della personalità, un prezioso frammento della psiche, da cui può scaturire la creatività, conferendogli un significato di alta spiritualità catartica. Non dobbiamo cercare di liberarci di una nevrosi, ma piuttosto di fare esperienza di quello che significa per noi e di quello che ci insegna. Dobbiamo addirittura imparare ad esserle riconoscenti. Senza di lei avremmo potuto perdere l’occasione di apprendere chi siamo in realtà: non siamo noi a guarirla, è lei che ci guarisce.” (Carl Gustav Jung) “…non dobbiamo cercare di liberarci di una nevrosi, ma piuttosto fare esperienza di quello che ci insegna. Dobbiamo addirittura imparare ad esserle riconoscenti. Senza di essa avremmo potuto perdere l’occasione di apprendere chi siamo in realtà: non siamo noi a guarirla, è lei che ci guarisce.” (C. G. Jung) «La causa ultima delle nevrosi è qualcosa di positivo che ha bisogno di essere salvaguardato per il paziente stesso; altrimenti egli soffre di una perdita psichica.» (C.G.Jung – La Psicologia del Kundalini Yoga, Seminario tenuto nel 1932, Bollati Boringhieri, gp.174) «Consiglio perciò alle persone che hanno una nevrosi: adesso entraci dentro, vivila, così sei tu ad averla in mano e non è più lei a possederti.» (C.G.Jung – La Psicologia del Kundalini Yoga, Seminario tenuto nel 1932, Bollati Boringhieri, p.138) «La nevrosi è orientata per conseguire un fine» (C.G.Jung, Opere 7, p.40) «Il malato non deve imparare come ci si liberi da una nevrosi, quanto piuttosto come la si possa reggere.» (C.G.Jung) «La nevrosi è una frattura con se stessi. La causa di questa frattura deriva, nella maggior parte degli uomini, dal fatto che la coscienza vorrebbe tener fede al suo ideale morale, mentre l’inconscio tende a un proprio ideale immorale…che la coscienza vorrebbe rinnegare.» (C.G.Jung – Due testi di psicologia analitica) «[…] il trattamento delle nevrosi non è l’equivalente psicologico di una cura termale, ma un rinnovamento della personalità che, come tale, coinvolge tutti gli aspetti e i settori della vita.» (C.G.Jung – La funzione trascendente, Vol.8, p.104) «La teoria delle nevrosi di Freud si attaglia mirabilmente alla natura dei nevrotici, ma l’autore la rende troppo dipendente dalle idee nevrotiche a causa delle quali precisamente la gente è ammalata. Di qui nasce l’impressione (che, sia detto di volo, soddisfa pienamente il nevrotico) che la causa efficiens delle nevrosi risieda in un lontano passato. In realtà la nevrosi si fabbrica da capo ogni giorno, e precisamente attraverso un falso atteggiamento che consiste proprio nel fatto che il nevrotico pensa e sente da nevrotico, pronto poi a trovare una giustificazione nella sua teoria delle nevrosi.» (Jung – Simboli della trasformazione) “Lo scopo principale della psicoterapia non è quello di portare il paziente ad un impossibile stato di felicità, bensì insegnargli a raggiungere pazienza filosofica nel sopportare il dolore. Spesso dietro le nevrosi si nasconde tutto il dolore naturale e necessario che non siamo disposti a tollerare”, (C. G. Jung, 1943). “La nevrosi è un tentativo, talvolta pagato a caro prezzo, di sfuggire alla voce interiore e quindi alla propria vocazione [...]. Dietro la perversione nevrotica si cela la vocazione dell’individuo, il suo destino, che è crescita della personalità, piena restaurazione della volontà di vivere, che è nata con l’individuo. Nevrotico è l’uomo che ha perso l’amor fati; colui, invero, che ha fallito la sua vocazione [...] ha mancato di realizzare il significato della sua vita”, (C. G. Jung, Lo sviluppo della personalità,1932, XVII, pp. 183-184). “La diagnosi è una cosa del tutto irrilevante. [...]. Nel corso degli anni mi sono abituato a trascurare totalmente la diagnosi di specifiche nevrosi. [...] Ciò che veramente conta è il quadro psicologico, che può essere disvelato nel corso della cura oltre il velame dei sintomi patologici”, (C. G . Jung) “Le teorie di Freud e di Adler non danno un sufficiente significato alla vita. Mentre è solo il significato che libera [...]. Essi non sanno dare risposta al problema e al profondo significato della sofferenza dell’anima. Una psiconevrosi deve invece, in ultima analisi, essere intesa come la sofferenza di un’anima che non ha scoperto il senso del suo esistere”, (C. G. Jung) . “Freud ha una ‘teoria.’ Io non ho nessuna ‘teoria’ ma descrivo dei fatti. Non teorizzo sull’origine delle nevrosi, descrivo il contenuto delle nevrosi. Devo sottolineare ciò perché la gente manca sempre di vedere che io parlo di fatti e designo dei fatti, e che i miei concetti sono semplici nomi e non termini filosofici”, (Lettera di Jung a J. Jacobi, 14 Marzo, 1956). “La nevrosi non è un’entità separabile, ma è la totalità della psiche patologicamente turbata. La sconvolgente scoperta di Freud fu proprio che la nevrosi non è un mero insieme di sintomi, bensì un funzionamento difettoso che coinvolge l’anima intera. Quello che importa non è più la nevrosi, ma colui che ne soffre. Dobbiamo fondare il nostro lavoro sull’uomo”, (C. G. Jung, 1943, pp. 93-94). “Mi sembra che le nevrosi siano considerevolmente aumentate parallelamente alla decadenza della vita religiosa… lo stato generale spirituale dell’uomo europeo presenta quasi dovunque una grande mancanza di equilibrio. «La nevrosi è scissione interiore, sdoppiamento di sé. Tutto ciò che favorisce questo sdoppiamento la fa peggiorare; tutto ciò che lo attenua la fa migliorare. Il problema della guarigione è un problema religioso. Chi dice (al nevrotico) che è troppo egoista lo spinge sempre più addentro alla nevrosi. E’ proprio l’egoismo dei malati che mi costringe, onde guarirli, a riconoscere il profondo significato dell’egoismo, il quale rappresenta – dovrei essere cieco per non vederlo – un’autentica volontà di Dio. Cioè se il malato riesce – e in ciò devo aiutarlo – a far prevalere il suo egoismo, si estrania dagli altri e li respinge facendoli ritornare in sè. E’ proprio quel che meritano, dato che volevano sottrargli il suo “sacro egoismo”, che deve essergli lasciato perchè è la sua forza più potente e più sana, è, come ho già detto una vera volontà di Dio che lo spinge verso un isolamento spesso totale. Questo stato, seppure quanto mai miserabile, è nel contempo molto utile: poichè soltanto in esso il malato può riconoscersi, può imparare a misurare quale bene inestimabile sia l’amore degli altri uomini; e perchè soltanto nell’abbandono e nella più profonda solitudine si possono incontrare le proprie forze soccorritrici. Il più che diabolico egoismo è la via regia verso il silenzio che l’esperienza religiosa più profonda richiede. E’ la grande legge dell’enantiodromia, del rovesciamento verso l’opposto che rende possibile la congiunzione delle metà nemiche di cui è fatta la personalità, mettendo fine alla guerra civile. E’ come se, al momento culminante della malattia, l’elemento distruttivo si tramutasse in elemento guaritore. Il grande rivolgimento accade cioè nell’istante in cui compaiono nei sogni o nelle fantasie motivi che non si può dimostrare abbiano origine nella coscienza. Il fatto che dall’oscuro regno della psiche si faccia incontro al malato qualcosa di estraneo, che non lo si trova perciò al di là dell’arbitrio personale di questo, agisce come una grande illuminazione. Ritrovato l’accesso alle fonti della vita psichica, il malato comincia a guarire ”, (C. G. Jung).” [...] So per esperienza che ogni coazione, si tratti di una lieve suggestione o insinuazione o di qualsiasi altro mezzo di persuasione, non fa altro, in ultima analisi, che ostacolare l’esperienza più alta e più decisiva: il trovarsi soli con il proprio Sé, o qualsiasi altro nome si voglia dare all’oggettività dell’anima. Essi devono esser soli, non c’è scampo, per far l’esperienza di ciò che li sorregge quando non sono più in grado di sorreggersi da sé. Soltanto questa esperienza può fornir loro un fondamento indistruttibile”, (C. G. Jung, Psicologia e alchimia) . Le emozioni sono stati mentali e fisiologici associati a modificazioni psicofisiologiche di risposta a stimoli naturali o appresi. In termini evolutivi la loro principale funzione consiste nel rendere più efficace la reazione dell' individuo a situazioni in cui per la sopravvivenza si rende necessaria una risposta immediata, che non utilizzi cioè processi cognitivi ed elaborazioni coscienti.

Le emozioni rivestono anche un ruolo relazionale (comunicazione agli altri delle proprie reazioni psicofisiologiche) e una funzione auto-regolativa (comprensione delle proprie modificazioni psicofisiologiche). Si differenziano quindi dai sentimenti e dagli stati d' animo. Il neonato evidenzia tre emozioni fondamentali che vengono definite innate: paura, amore, ira. Entro i primi 5 anni di vita manifesta altre emozioni fondamentali quali vergogna, ansia, gelosia, invidia. L' evoluzione delle emozioni consente al bambino di comprendere la differenza tra il mondo interno e il mondo esterno, oltre a conoscere meglio sé stesso. Dopo il seto anno d' età il bambino è capace di mascherare le proprie emozioni e di manifestare quelle che si aspettano da lui. A questo punto dello sviluppo il bambino deve imparare a controllare le emozioni, soprattutto quelle ritenute socialmente non convenienti, senza per questo indurre sensazioni di disagio psico-fisico. Le emozioni primarie, secondo la psicosintesi sono 6 divise in 3 coppie:

Dalla combinazione delle emozioni primarie derivano le altre (secondarie o complesse)

Con il termine sentimento si intende generalmente la capacità di provare sensazioni ed emozioni in modo consapevole. A differenza dell' emozione, il sentimento presenta una minore intensità ed una maggiore durata. I sentimenti sono l' espressione di ciò che ci circonda e che agisce direttamente o indirettamente su di noi. La maggior parte dei nostri sentimenti è controllata dal nostro subconscio. I sentimenti possono influenzare il nostro umore, il nostro modo di agire e di parlare, ma soprattutto il nostro modo di vedere e di essere. ''Per affetto bisogna intendere uno stato di sentimento caratterizzato sia da un’ innervazione corporea percettibile, sia da un’agitazione specifica del decorso rappresentativo.

Il termine affetto è, per me, sinonimo del termine emozione; ma, a differenza di Bleuer, io distinguo il sentimento dall’affetto, sebbene non ci sia tra i due alcun limite netto, dato che ogni sentimento che raggiunge un certo livello di intensità fa scattare delle innervazioni corporee e si trasforma in affetto. Per comodità, tuttavia, sarà bene distinguere l’affetto dal sentimento: quest’ultimo, effettivamente, può essere una funzione di cui si dispone a propria volontà, mentre in generale l’affetto non lo è. Allo stesso modo l’affetto si distingue nettamente dal sentimento per l’innervazione percettibile del corpo che manca totalmente nel sentimento, o vi si trovano con una intensità così fievole che occorrono degli strumenti particolarmente sensibili per scoprirla. All’affetto si aggiunge la percezione delle innervazioni fisiche che questo fa scattare; è questo il punto di partenza della teoria di James-Lange che fa derivare ogni affetto dall’innervazione fisica che ne sarebbe la causa. In contrapposizione a questa radicale teoria, io considero l’affetto ora uno stato psichico del sentimento, ora uno stato fisiologico d’innervazione, che si aggiungono e agiscono l’uno su l’altro; detto in altro modo, al sentimento rinforzato si aggiunge una componente sensoriale che avvicina l’affetto alla sensazione e lo distingue specificandolo dallo stato di sentimento. Io ordino gli affetti nettamente sottolineati, accompagnati cioè da violente innervazioni corporee, non nel dominio della funzione del sentimento, ma in quello della funzione sensoriale.,, C. G. Jung, Tipi Psicologici INCONSCIO INDIVIDUALE & INCONSCIO COLLETTIVO L' inconscio individuale e l' inconscio collettivo sono parti della Psiche. L' inconscio individuale deve la sua esistenza all' esperienza personale: esso è per lo più formato da contenuti che sono stati un tempo consci, ma che in seguito sono scomparsi dalla coscienza (dimenticati, rimossi); esso è costituito soprattutto da complessi. L' inconscio collettivo deve la sua esistenza esclusivamente all' ereditarietà, non ha nulla a che vedere con l' esperienza personale ed i suoi contenuti non sono mai stati consci; esso è costituito essenzialmente da archetipi ed è un sistema psichico di natura collettiva, impersonale, universale, identico per tutti gli individui. Gli archetipi sono forme pre-determinate, universali. Esse corrispondono: nella ricerca mitologica ai motivi nella psicologia dei primitivi alle représentations collectives (Lévy-Bruhl) nella religione comparata alle categorie d' immaginazione (Huber e Mauss) i pensieri elementari o primordiali (Adolf Bastian) Gli archetipi possono essere considerate immagini inconsce degli istinti ovvero modelli di comportamento istintuale. Gli istinti sono fattori impersonali di natura motivante, erditari, diffusi universalmente. (es. istinto sessuale, spinta all' auto-affermazione, nutrizione...).Essi si sono formati molto prima che si formasse la coscienza (n.d.E. tanto nell' uomo- individuo quanto nell' essere umano collettivo (specie)) L' attività umana è influenzata dagli istinti (e quindi da modelli di comportamento archetipici) in modo del tutto indipendente dalle motivazioni razionali della mente cosciente (n.d.E. come il sistema nervoso autonomo e volontario). L' inconscio collettivo è la regione della psiche abitata da forme inconsce preesistenti e universali (archetipi). Fai clic qui per effettuare modifiche. NEVROSI E ARCHETIPI

''non vi è persona folle sotto il dominio di un archetipo che non ne divenga preda'' C. G. Jung In numerosi casi di nevrosi la causa del disturbo consiste nella mancata cooperazione a livello psichico tra coscienza e archetipo costellato (attivato). Nella vita vi sono tanti archetipi quante situazioni tipiche. La ripetizione continua ha impresso questi schemi nella nostra costituzione psichica come immagini senza contenuto atte a rappresentare solo la possibilità di un certo tipo di percezione e d' azione. Quando si presenta una situazione che corrisponde ad un dato archetipo, esso viene attivato e si manifesta come un' imposizione sulla volontà razionale oppure, se il conflitto è di dimensioni patologiche, come una nevrosi. Il materiale che riguarda gli archetipi è reperibile nei sogni (specialmente quelli della prima infanzia), nell' immaginazione attiva, nei deliri paranoici, nel trance, nelle associazioni verbali. Tale materiale ha valore solo se vi si possono addurre paralleli mitologici convincenti. Per delineare un parallelo valido è necessario conoscere il significato funzionale individuale del simbolo che compare nel sogno/delirio/visione e scoprire se il simbolo mitologico apparentemente parallelo possegga un contesto simile. Bisogna verificare cioè che posseggano un significato funzionale simile. I simboli non devono essere isolati dal loro contesto! |

AUTORE:

Eleonora De Simoni Categorie

Tutti

Archivi

Marzo 2024

|