|

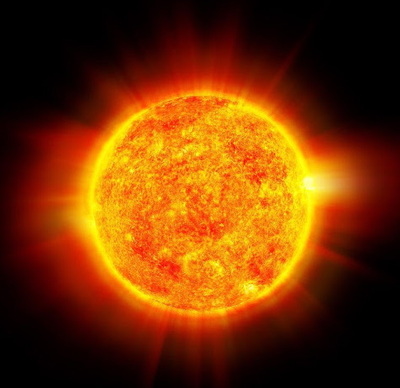

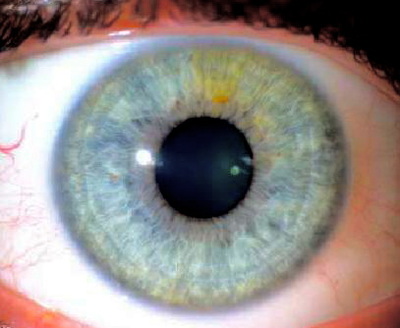

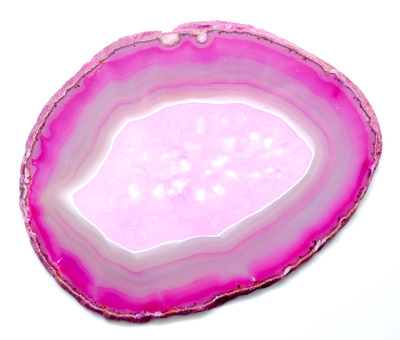

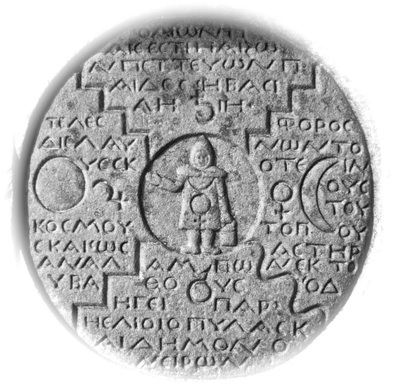

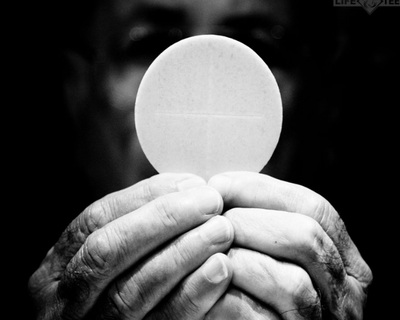

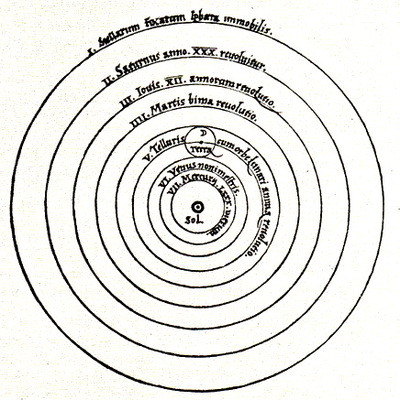

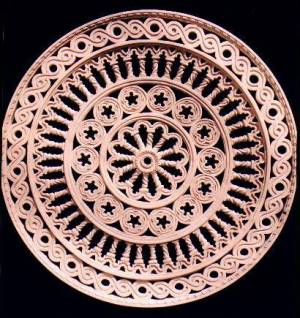

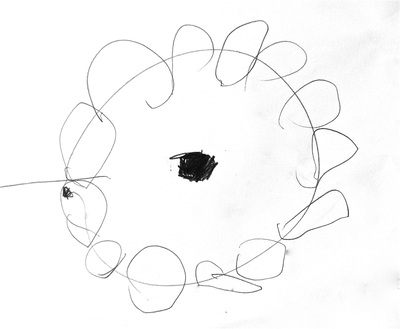

Il cerchio, anche inteso come sezione o prospettiva aerea del Torus, è una forma molto ricorrente in natura e probabilmente la forma geometrica più frequente nell‘ espressione grafico- simbolica dell‘ uomo: una forma ideale, priva di inizio e fine, perfetta secondo la filosofia platonica e neoplatonica, un‘ unità priva di rotture e spigoli vivi, simbolo di interezza e continuità infinita. Con il cerchio, fin dall‘ antichità sono rappresentati gli astri divinizzati da cui dipende la vita nonché il regno degli dèi sia in estremo oriente che in Mesopotamia che nell‘ Europa cristiana. La forma ellittica -di cui il cerchio è una sotto-forma- è una delle prime che i neonati ‘‘riconoscono,, visivamente per contrasto cromatico al fine di individuare la fonte di nutrimento e sopravvivere (areola) ed è la prima forma bidimensionale che i bambini rappresentano graficamente, di solito attorno ai 2-3 anni in corrispondenza della fase evolutiva relativa alla presa di coscienza della propria unità corporale e del proprio sé indipendenti da quelli della madre. (K. Machover) Girare su sé stessi, formando un circolo ideale, è una delle prime abilità motorie che il bambino sperimenta istintivamente, una volta conquistata e padroneggiata la posizione eretta. Lo stesso movimento è diffuso trasversalmente in molte usanze umane: si pensi a certi giochi di società, alle danze tribali e popolari, a certe posizioni yogiche, alle figure di molte discipline sportivo-artistiche. La forma circolare ricorre anche in molte occasioni di riunione della comunità (tavola rotonda, circolo privato): permette l‘ equidistanza dal centro da parte di tutti i componenti e il contatto visivo tra gli stessi. Circolare è l‘ anello che stipula l‘ alleanza matrimoniale in molte culture; circolare è il simbolo protettivo che si traccia idealmente o materialmente sul suolo prima di un rituale magico; Circolari sono le rappresentazioni cosmogoniche mandaliche yantriche di supporto alla Samādhi; ‘‘ Il cerchio (o la sfera) costituisce il simbolo del Sé,, ( M.L. Von Franz), esso esprime la totalità della psiche in tutti i suoi aspetti, compreso il rapporto tra l‘ uomo e la globalità della natura. Secondo un mito di creazione indiano, il dio Brahma, stando in piedi su un enorme loto dai mille petali di forma circolare, volge gli occhi ai quattro punti della circonferenza. Questo quadruplice sguardo sulla corolla del loto costituì una sorta di orientamento preliminare, l‘ indispensabile valutazione della direzione prima dell‘ inizio dell‘ attività creativa. Qualcosa di simile accade anche a Buddha: al momento della sua nascita, sorge dalla terra un fiore di loto, Budda vi sale per contemplare le 10 direzioni dello spazio (gli 8 raggi del loto più l‘ alto e il basso); Tale ricerca di orientamento spaziale può simboleggiare la necessità umana di un orientamento psichico. ,, da L' UOMO E I SUOI SIMBOLI, C.G. Jung ‘‘Secondo un‘ antica tradizione, anche l‘ anima ha forma sferica. Come afferma il monaco Cesario di Heisterbach, essa non solo è ‘‘analoga alla luna ma è anche dotata da ogni parte di occhi (ex omni parte oculata) ‘‘. da COSCIENZA, INCONSCIO E INDIVIDUAZIONE, C.G. Jung Nella cultura dei nativi americani il cerchio con un punto al centro simboleggia la manifestazione del Grande Spirito: indica sia un occhio che un buco e si associa, durante i riti sciamanici, al passaggio da un mondo all' altro e alla capacità di vedere in un altro mondo. L' atto di racchiudere in un cerchio (p. es. attraverso la corsa di gruppo) era inoltre praticato in molti rituali collettivi al fine di produrre un' esperienza spirituale più intensa come protezione da invasioni spirituali. Circolare è la base delle tende e la disposizione degli accappamenti in accordo con la percezione delle traiettorie orbitali lunari, solari e stellari,

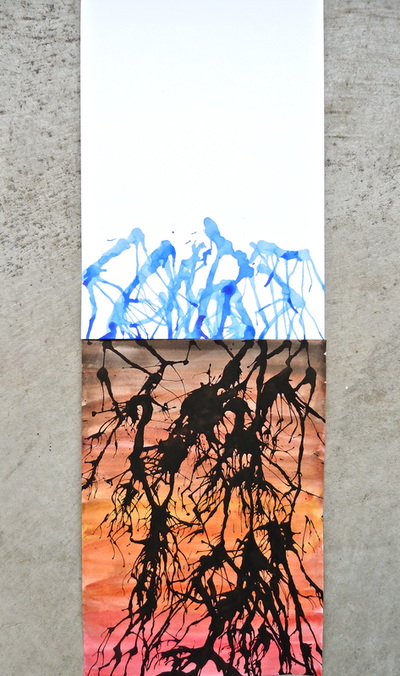

Aggiungendo dei raggi, il cerchio si trasforma in ruota apportando dinamicità all' immutabilità del semplice cerchio. (Riproduzioni autorizzate dagli autori) ''Ho iniziato a dipingere le mie radici, ma al loro posto è comparso un gruppo di uomini-elefante. Non c'era nessuna radice e gli uomini elefante hanno iniziato ad aiutarmi a cercarle. Io potevo solo stare a guardare. Gli uomini elefante non hanno trovato che un fragile, piccolo, pallido seme semi-germogliato. Impietositi e concitati si sono messi a rianimarlo. Grazie al massaggio cardiaco degli uomini-elefante le radici hanno iniziato a crescere forti e potenti, arrivando fino in Africa e poi fino al centro della terra! Da lì mai nessuno è riuscito a staccare una radice!'' ''C´erano delle macchie e le ho trasformate in un piccolo albero. Gli ho aggiunto il cielo e la terra. Nel cielo c' era già una macchia gialla che sembrava il sole. L' albero però era troppo piccolo e debole... denutrito, così gli ho aggiunto delle radici fitte e profonde... tra qualche mese diventerà grande forte e bellissimo.'' ''Le radici andavano dappertutto tranne che sotto terra (le radici devono stare sotto terra altrimenti muoiono). Ho dovuto soffiare fino a star male per farle arrivare almeno fino ai bordi e alcune non sono riuscite ad attaccarsi.'' ''Sono radici senza niente sopra, cresciute in cattività e in troppo poco spazio. Le ho tolte dalla campana di vetro le ho aperte un po'. Sarà meglio metterle in un po' di terra e dare loro un po´di acqua prima che sia troppo tardi.'' ''ho dipinto delle belle radici forti e rosse, poi un un tronco e dei bei rami fitti, poi il fogliame verde e rigoglioso, perché è così che dovrebbero crescere ogni albero: ricevendo la massima cura per ciò che sta sotto la terra, ciò che sta sopra e ciò che sta in cielo.'' ''Sembrano radici che sanguinano, radici di alberi adulti sradicati che difficilmente attecchiranno in un nuovo terreno'' " Qualunque cosa tu abbia da dire, lascia le radici attaccate e falle penzolare con il terriccio, giusto per chiarire da dove sono venute"

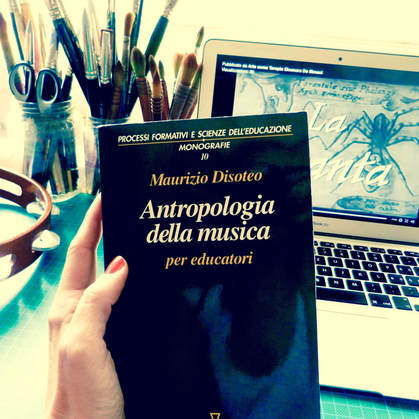

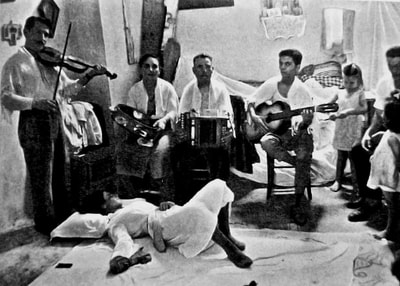

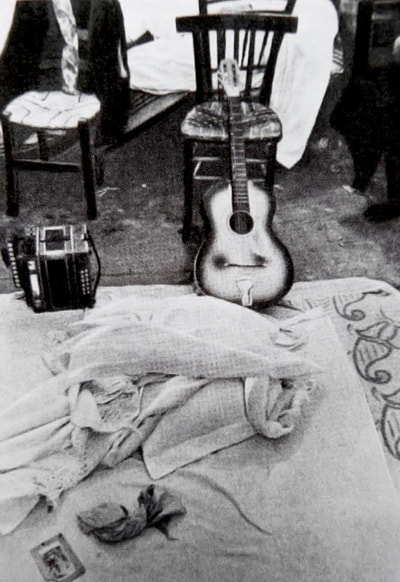

Was immer du zu sagen hast, laß die Wurzeln dran, laß sie hängen. Mitsamt der Erde, um klarzumachen, woher sie kommen.“ (C. Olson zitiert nach Dhority und Hartkemeyer, S.91) (...) La chiesa aveva vietato l’ uso degli strumenti musicali nella cappella di S. Paolo. Ai tarantati veniva quindi a mancare il supporto musicale tipico della terapia domiciliare, che sosteneva il ciclo coreutico e dava orizzonte simbolico al rituale. Proprio a causa della mancanza della musica i tarantati, all’ interno della cappella si S. Paolo, si abbandonavano soltanto a movimenti convulsi e ripetitivi, privi di ordine logico e a grida e pianti inconsulti: un atteggiamento valutabile solo i termini psichiatrici. (De Martino e Carpitella)

La musica non è l’ elemento che scatena la trance, ma anzi, avrebbe la funzione di ‘’controllare’’ la trance, di darle un ordine gestuale e simbolico e, nel caso in cui essa abbia un carattere terapeutico, di offrire la possibilità della risoluzione della crisi (Rouget). da Antropologia della Musica, Maurizio Disoteo (Guerini Studio) #meloterapia #tarantismo #arteterapia ‘’(…) Nel tarantismo, simbolismo coreutico-musicale e simbolismo cromatico assolvevano entrambi la funzione di stimolo evocativo e di deflusso, al punto da poter dire -e non sembri un’ immagine barocca poiché un certo barocchismo è nella cosa stessa esaminata- che durante l’ esorcismo in azione certi suoni si sposavano a certi colori, certi colori a certi suoni, e gli uni e gli altri, in virtù del mito della tarata sonora e colorata, canterina e ballerina, concorrevano a fondare un determinato orizzonte di ricerca, di ripresa e di liquidazione rispetto a certi contenuti critici sepolti nell’ inconscio e in atto di convertirsi sintomi nevrotici. ,,

''Nel corso della nostra indagine etnografica dell’ estate del ’59 avemmo l’ occasione di notare come nel tarantismo avesse una parte importante il simbolismo cromatico: allo stimolo dei suoni faceva riscontro quello dei colori, al bramoso ascoltare certi strumenti come per assorbirne il ritmo e melodia si accompagnava il fissare avidamente lo sguardo su certi colori, e infine alla musica sgradita o stonata corrispondeva il colore ostile, suscitatore di impulsi aggressivi e di impeti di collera. Notammo anzi, in dati casi, il simbolismo cromatico, al pari di quello musicale, poteva non operare -si ricordi il caso di Michele di Nardò - e allora tutto l’ esorcismo rischiava di risolversi in un penoso conato fallito.,, La terra del rimorso, Il simbolismo cromatico p. 171 E. Di Martino 1961 Il Blu come esperienza sinestetica e psichica.

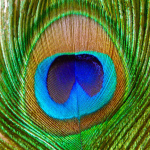

Ci dice Hillman, attraverso "Blu alchemico e unio mentalis": ''Sull'argento sofico di un'immaginazione imbiancata che sa che nell'inargentarsi il blu è presente, e quindi lo vede? La fase blu che separa il bianco dal nero assomiglia alla tristezza che emerge dalla disperazione nel suo procedere verso la riflessione. Riflessione che proviene da una distanza blu, o in essa anche ci introduce, non tanto come un nostro atto di concentrazione, ma come qualcosa che in noi si insinua quale una fredda, isolante inibizione. Questo ritrarsi verticale assomiglia anche a uno svuotarsi, al crearsi di una "capacità" di accoglienza, o di un ascolto profondo - già un presagio dell'argento. Sono queste le esperienze che Goethe associa al blu: «Il blu reca ancora con sé un principio di oscurità... è potente, come colore, ma appartiene alla serie negativa, e nella sua purezza più elevata è quasi una negazione stimolante... una sorta di contraddizione tra eccitazione e riposo. Come ci appaiono blu il cielo in alto e i monti più lontani, così una superficie blu sembra allontanarsi da noi... ci trascina al suo seguito. Il blu ci da un'impressione di freddo e quindi, ancora, ci fa memori dell'ombra. Abbiamo già parlato della sua affinità col nero. Le stanze dipinte di blu puro sembrano in qualche misura più larghe, ma al tempo stesso vuote e fredde... gli oggetti visti attraverso un vetro blu (sono) lugubri e melanconici». Ma la tristezza non è tutta del blu: anche un tumultuoso dissolversi della nigredo può mostrarsi attraverso"blue movies" (film pornografici), "blue language" (linguaggio blasfemo), nell'amour bleu, nei barbablù, nelle "blue murder" (minacce di carneficina), e nel corpo cianotico. Quando insorgono fantasie Animus-Anima di questo genere, perverso, pornografico, agghiacciante o vizioso, è all'interno della transizione del blu verso l'albedo che possiamo situarle; potremo allora cercare tracce d'argento nella violenza, perché vi sono modi di riconoscersi che prendono forma nell'orrore e nell'oscenità. La putrefactio dell'anima genera una nuova coscienza animica, un radicamento psichico che deve includere esperienze infere proprie di Anima, le sue affinità con il perverso e la morte. Il blu scuro del manto della Madonna genera molte ombre, e sono quelle che le danno profondità di comprensione; proprio come la mente formata sulla Luna è vissuta con Lilith, cosicché il suo pensiero non può mai essere ingenuo, non può cessare mai di sprofondare verso le ombre. Il blu protegge il bianco dall'ingenuità. Come Jung afferma, la direzione verticale è associata al blu per tradizione. Le antiche parole greche per il blu servivano anche a designare il mare; in Tertulliano e in Isidoro di Siviglia il blu si riferiva sia al mare sia al cielo, analogamente alla parola greca (bathun) e a quella latina (altus), che implicavano l'alto e il profondo in una sola parola. La dimensione verticale come gerarchia persiste nel nostro linguaggio, nel sangue blu per la nobiltà, nei nastri azzurri delle premiazioni, e in molte immagini mitologiche di "dèi blu": Kneph d'Egitto, le vesti blu di Odino, Giove e Giunone, Krishna e Vishnu, Cristo nel suo ministero terreno, come il Cristo-Uomo blu visto da Hildegard di Bingen. Il passaggio dal nero al bianco attraverso il blu implica che il blu porti sempre il nero con sé. (Fra i popoli africani, per esempio, il nero include il blu, mentre nella tradizione giudaico-cristiana il blu appartiene piuttosto al bianco). Il blu porta nell'imbiancamento tracce di mortifìcatio. Quel che era prima la vischiosità del nero, quale catrame o pece da cui era impossibile liberarsi, si trasforma ora nelle virtù tradizionalmente blu della costanza e della fedeltà; gli stessi eventi foschi appaiono diversi, e gli aspetti tormentati e sintomatici della mortificazione - lo scorticarsi, la frantumazione di vecchie strutture, la decapitazione di volontà caparbie, i topi e il marciume della propria cantina personale - cedono il passo alla depressione. Come il blu, perfino il più scuro, non è nero, così la depressione, anche la più profonda, non è la mortifìcatio che significa morte dell'anima. La mortifìcatio è più spinta: le immagini sono compulsivamente imprigionate nel comportamento, la visibilità è zero, la psiche è intrappolata nell'inerzia e nell'estendersi della materia. Una mortifìcatio è un tempo di sintomi. Queste torture della psiche nella physis, inesplicabili e totalmente materializzate, vengono mitigate, in accordo con la sequenza dei colori, da un moto verso la malinconia, che può aver inizio con un rimpianto dolente perfino del sintomo perduto: «Era meglio quando stavo male fisicamente - ora posso soltanto piangere». Estrema infelicità (" blue misery"). Così con l'apparire del blu il sentimento diventa sovrano e il sentimento sovrano è il lamento dolente (Rimbaud equipara il blu alla vocale "O", e Kandinsky al suono del flauto, del violoncello, del contrabbasso e dell'organo). Sono lamenti che portano tracce dell'anima, del suo riflettere e distanziare attraverso l'espressione immaginativa. Qui è più facile capire perché la psicologia archetipale abbia eletto la depressione a via regia del "fare anima": gli esercizi ascetici che chiamiamo "sintomi" (e il loro "trattamento"), la disperazione per la colpa e il rimorso, in quanto decomposizioni della nigredo, trasformano la vecchia personalità dell'Io "riducendola"; ma questa necessaria riduzione è solo preparatoria al senso d'anima, il cui primo apparire è appunto nell'immaginazione venata di blu della depressione. Possiamo dire che il blu sia il prodotto di una collaborazione fra Saturno e Venere. Secondo Giacinto Gimma - un gemmologo settecentesco - il blu rappresenta Venere, mentre il capro, l'emblema saturnino del Capricorno, è l'animale del blu; e il Capricorno, come ricorderete, si estende lentamente dalle profondità alle altezze: immensa distanza e immensa pazienza. Nel recare a Venere una malinconia più profonda e nell'indurre magnanimità in Saturno (un'altra virtù del blu, secondo Gimma), il blu rallenta anche il passo del bianco, perché è il colore del riposo (Kandinsky) e quindi il fattore ritardante nell'imbiancamento. È l'elemento della depressione che suscita dubbi profondi e principi elevati, che vuol dare alle cose un ordine di fondo e definirle per renderle chiare. Questo effetto del blu sul bianco può manifestarsi in sentimenti di servizio, in operosità e disciplinata osservanza delle norme, o in certi simboli civici convenzionali che taluni di questi sentimenti potrebbero assumere, come la Croce Blu, i "blue collars" e le tute blu. Lo stesso effetto può anche manifestarsi nei sensi di colpa e negli scrupoli di coscienza. Vi è infatti un "aspetto morale nell'imbiancamento" - e penso che proprio questo sia l'effetto del blu. L'imbiancamento non implica un venir meno dell'Ombra, né un prenderne coscienza; per me significa invece un più vasto spazio per sostenere le sue altezze e le sue profondità, la sua intera dimensione. L'anima si fa più bianca perché l'Ombra è uscita dal rimosso e si è diffusa nelle diverse ramificazioni della coscienza; come i blu che infondono la profondità dell'ombra e la precisione del corpo nei dipinti a olio, come la goccia blu che fa più bianco il bucato. La peculiarità dell’ombreggiatura dipende dalla proporzione bianco/nero: «Se il nero supera il bianco di un grado, ne risulta un colore blu-cielo». Quanto più nero c'è tanto più scuro è il blu; e anche quelle celestiali aspirazioni, che come lampi azzurri corrono nel lontano blu selvaggio, portano un po' di oscurità, una goccia di putrefazione, una grazia salvatrice di depressione nella loro speranza; e la grazia salvatrice del celeste ("light blu") di Maria sta forse proprio in quel suo "grado di nerezza". Secondo me, la definizione junghiana del blu, come "funzione di pensiero" si connette all'antica associazione del blu con le profondità impersonali del mare e del cielo, con la sapienza di Sophia, con la filosofia morale e la verità. Le immagini dipinte di blu, dice lo pseudo- Dionigi «mostrano la segreta profondità della loro natura»: il blu è «oscurità resa visibile». Questa profondità è una qualità della mente, un potere invisibile che permea ogni cosa, come l'aria - e il blu è il colore dell'elemento aereo, come l'Alberti scrive nella sua grande opera Della Pittura. Quando i blu più scuri si presentano in analisi, io mi preparo, prevedendo che ci attendano ora le altezze e le profondità di Animus e Anima, o dell'Animus dell'Anima, come talora lo chiamano gli junghiani. (Sapevate che "blue-stocking" significava donna colta, che "blueism" significava "il possesso o l'ostentazione di cultura in una donna", e che il semplice termine "blue" significava un tempo "amante della letteratura"?). Questi blu scuri sono inflazioni dell'impersonale, del nascosto; ma non sono euforici nella loro inflazione, si presentano invece come ponderosi pensieri filosofici, giudizi sul bene e sul male, e sul luogo della verità in analisi. E tuttavia quel che sembra, e in effetti è, così profondo, in realtà è distaccato e lontano dalle cose immediate. Ciò di cui stiamo parlando «sembra allontanarsi da noi» e «trascinarci al suo seguito» (Goethe), con i modi seducenti di Anima. Ricordare che l'Animus dell'Anima è uno spirito psichico che cerca di illuminare l'anima, sprofondandola o innalzandola verso le verità impersonali, mi aiuta a meglio destreggiarmi in queste sedute analitiche; sono arrivato a capire, grazie a Goethe, che in questi colloqui blu-scuro di "negazione stimolante" (pensieri negativi dell'Animus, giudizi negativi dell'Anima), è riposto un tentativo di ricerca dell'anima. È un'opera di distanziamento e di distacco (Goethe) che si va compiendo, uno sforzo di riflessione che è tuttora intriso di nigredo, perché scava troppo in profondità e preme troppo forte, trascurando le superfici immediate da cui l'argento trae la sua luce; e tuttavia quelle stesse "negatività", che ossessionano a tal punto la riflessione con fosche intuizioni e "ruminazioni" depressive, dilatano lo spazio psichico svuotando la stanza (Goethe) delle sue precedenti strutture. Quando l'anima tenta di aprirsi una via di uscita dall'oscurità, attraverso faticose meditazioni filosofiche, ha luogo allora l'imbiancamento: l'Animus è al servizio dell'Anima. Persino la negatività dell'umore e della critica, e il mio stesso ritrarmi, che avverto durante questi esercizi, appartengono a questo percorso blu verso il bianco. La nigredo non ha termine in un'esplosione o in un piagnucolio, ma impercettibilmente passa nel soffio dell'anima (anima) con un sospiro. Ci può essere di aiuto ricordare un'immagine di Rabbi ben Jochai riportata da Scholem: la fiamma ascendente è bianca, ma proprio alla sua base, come un piedistallo, vi è una luce blu nera la cui natura è distruttiva. La fiamma blu nera attira le cose e le consuma, mentre il biancore continua a fiammeggiare al di sopra. Il blu distruttivo e il bianco sono racchiusi nello stesso fuoco, ed è in virtù della sua stessa inerenza alla nigredo - commenta Scholem - che la fiamma blu può consumare l'oscurità di cui si nutre. Gli aspetti che siamo andati scoprendo in questa amplificazione mettono in rilievo l'importanza del blu nel processo alchemico. Qualcosa di essenziale andrebbe perduto se l'apparire del bianco non fosse che il risultato di una liberazione dall'oscurità; qualcosa deve incorporare nell'albedo una risonanza, una fedeltà a quel che è accaduto, e trasmetterne la sofferenza con un'altra sfumatura: non più come dolore lancinante, come decomposizione o come memoria della depressione, ma come valore. Il valore fa parte della fenomenologia dell'argento: il senso del valore delle realtà psichiche non si genera soltanto dal sollievo alla più nera disperazione. È proprio il blu che da valore al bianco, nei modi che abbiamo indicato, e specialmente con l'introdurre preoccupazioni di ordine morale, intellettuale e religioso; così portando alla mente imbiancata una capacità di valutare le immagini, di dedicarvisi con devozione, e un senso della loro verità, invece di riflettere semplicemente lo spettacolo che offrono considerandolo una fantasia. È il blu che da profondità all'idea di riflessione, al di là della sola nozione del rispecchiarsi, inducendola verso nozioni ulteriori, quali il ponderare, il considerare, il meditare. Si dice che i colori che annunciano il bianco siano quelli dell'iride e dell'arcobaleno, quelli dei "multi flores", e soprattutto quelli che risplendono nella coda del pavone con i suoi molteplici occhi. Secondo Paracelso i colori sono il risultato di un prosciugarsi dell'umidità: lo si creda o no, c'è più colore nel deserto alchemico che nell'inondazione, più dove l'emozione è minore che dov'è maggiore. L'inaridirsi libera l'anima dal soggettivismo personale e, man mano che l'umidità si ritrae, quella vivacità un tempo posseduta dal sentimento può ora oltrepassarlo, per riversarsi nell'immaginazione - dove il blu è d'importanza straordinaria, perché è il colore dell'immaginazione tout court. Per fondare questa apodissi non mi limito a quel che finora abbiamo esplorato - l'umor malinconico ("blue mood") che favorisce il fantasticare, il cielo azzurro ("bluesky") che suscita l'immaginazione mitica chiamandola alle mete più distanti, il celeste di Maria, epitome occidentale dell'Anima, e la sua funzione di stimolo nel "fare immagine", la rosa blu del romanzo, un pothos che si strugge per ciò che è impossibile, contra naturam (e pothos, il fiore, era una consolida reale blu, o delphinium, posata sulle tombe).,, #blu #hillman #jameshillman |

AUTORE:

Eleonora De Simoni Categorie

Tutti

Archivi

Giugno 2024

|